Territoires de l’âme. Les pratiques diasporiques, les contrefaçons anti-canoniques et les amours scintillantes de Gaëlle Choisne

Le refus de la maîtrise

« Des gestes punks, gauches, parce que je n’ai jamais aspiré à être une artiste virtuose du style classique. Tremblement de la voix et des mains. Faire. Faire. Prononcer, bégayer. Prononcer, bégayer, répéter, en boucle. Recyclage de la pensée. Faire mal, pire, mieux. “ Fais toujours de ton mieux. ” Et puis : inévitable, le désastre, ou sabotage, le suintement1. »

Le verbe « maîtriser » renvoie à l’idée d’un savoir accompli, d’une compétence que l’on a perfectionnée, d’un savoir-faire indéfectible, acquis à travers de longues années d’études, souvent sanctionné par des certificats institutionnels et une reconnaissance sociale. Il annonce que les choses sont sous contrôle : elles sont maîtrisées, il n’y aura pas de résultats imprévisibles, pas de défauts formels. L’histoire de l’art européen constitue une longue généalogie de chefs d’œuvre de « maîtres », dont les prouesses artistiques sont attribuées à l’habileté technique et à une patiente maturation, la signature du maître de l’atelier fournissant une garantie d’originalité et d’authenticité2. La « maîtrise » forme ainsi le socle d’une histoire culturelle raffinée, canonisée et transmise de manière verticale, de père en fils, de génération en génération.

Gaëlle Choisne travaille à l’opposé de cette tradition, dans un espace d’impureté référentielle, qui associe des matières recyclées éparses, des images pixellisées, des installations fluides et instables, des collaborations multiples et la possibilité permanente d’un dysfonctionnement. La sérendipité, l’heureuse trouvaille, est omniprésente dans son travail. L’absence de contrôle et l’amateurisme y sont délibérément assumés et sous-tendent un processus de travail qui rejette l’autorité de l’histoire de l’art consacrée, pointe ses biais sexistes et racistes et y revendique sa part à travers des gestes tremblants qui compilent des traditions et matériaux culturels hétérogènes.

Choisne emprunte ainsi à des sources aussi disparates que le sémioticien Roland Barthes, les pratiques de guérison spirituelles accessibles sur Facebook, la figure de Hessie (1936-2017), une artiste féministe cubaine ayant vécu à Paris la majorité de sa vie, dont la pratique a été méprisée par l’histoire de l’art, les cultures populaires commerciales et le cinéma d’art et d’essai. Les éléments qui composent ses assemblages hybrides sont entrelacés suivant la trame d’un imaginaire diasporique : l’articulation fragmentée d’un présent stratifié dans lequel l’ici et le là-bas, le bourgeois et le populaire, la rationalité et l’intuition co-existent de manière dynamique plutôt que comme des domaines séparés et opposés. Elle se moque de la maîtrise et de l’authenticité comme étant aussi illusoires qu’excluantes et assemble au contraire ce que l’écrivaine et chercheuse Nadia Ellis appelle des « territoires de l’âme » (“Territories of the Soul”) :

« des espaces qui incarnent la dialectique diasporique classique, tout à la fois imaginaires et matériels, (…) et qui sont le plus vivants en tant qu’horizons de possibilité, un appel qui vient de loin auquel l’on ne cesse d’essayer, encore et encore, de répondre3. »

Gaëlle Choisne adopte une approche délibérément anti-canonique. Elle embrasse des traditions dans lesquelles elle n’a souvent pas été conviée, pour les copier, pirater, déformer ; à l’exclusivité institutionnelle elle substitue des contrefaçons brutes et artisanales et remplace le luxe par le toc et le pop4. Elle se tapit ainsi avec avidité dans la violence bien cachée des traditions classiques à l’apparente noblesse. La vie silencieuse du reste d’un banquet d’huîtres (2018), par exemple, un empilement de coquilles d’huîtres sculptées en plâtre, céramique, cire, pigments de peinture, sel et silicone, mesurant jusqu’à 110 × 50 cm chacune, ne fait pas seulement référence à l’une des spécialités gastronomiques mondialement connues de la célèbre haute cuisine française, dont on trouve déjà mention dans des textes européens aussi anciens que l’Iliade d’Homère. L’œuvre fait plus encore signe vers la dimension queer des huîtres, en soulignant qu’elles sont « hermaphrodites » et changent de sexe au cours de la saison. Mais elle évoque aussi l’origine commune des mots « huître » et « ostracisme » : dans la Grèce antique, en effet, des coquilles d’huître ou des tessons de poterie, appelés « coquilles d’huîtres » (« ostraka ») par analogie, étaient utilisés pour voter le bannissement d’une personne indésirable de la cité5. Ainsi, le geste artistique de Choisne complique l’histoire d’un produit maritime en apparence local pour le connecter aux politiques contemporaines d’hostilité envers les personnes migrantes, perpétrées par l’Union Européenne le long des frontières de l’espace Schengen, ainsi qu’à leurs précédents historiques.

Dans la dialectique hégélienne de la reconnaissance, qui déploie une théorie universaliste de l’émancipation, la maîtrise est dépeinte comme historiquement limitée et contestée par celui qu’elle soumet, sur qui elle repose. Le maître dépend de son opposé, l’esclave, le subalterne. Pour Hegel, c’est la contestation du pouvoir du maître par celui qui a été réduit en esclavage qui provoque la marche de l’histoire. Bien que ces deux figures dépendent l’une de l’autre, c’est donc l’esclave qui est l’agent déterminant du changement. Dans son influent essai “Hegel and Haiti”, Susan Buck-Morss a démontré que le philosophe allemand a élaboré cette théorie, en apparence purement abstraite, à partir du contexte de la révolution haïtienne, qui a aboli l’esclavage et établi la première république noire du monde en 18046. Elle y montre que les grands récits d’histoire universelle, largement partagés par les penseurs des Lumières, sont devenus influents au moment même où l’esclavage était en pleine expansion dans la Caraïbe et les Amériques. Son essai souligne ainsi que cette contradiction est au cœur de la montée en puissance mondiale de l’Europe et de l’essor du capitalisme. Alors que la révolution haïtienne a revendiqué et adopté les principes de la République, au-delà de leur seule application dans la métropole coloniale, elle n’a cependant pas renversé l’économie extractiviste de la plantation qui a nourri le système capitaliste mondial moderne et maintient aujourd’hui encore le pays dans les conséquences douloureuses de cette intégration asymétrique7.

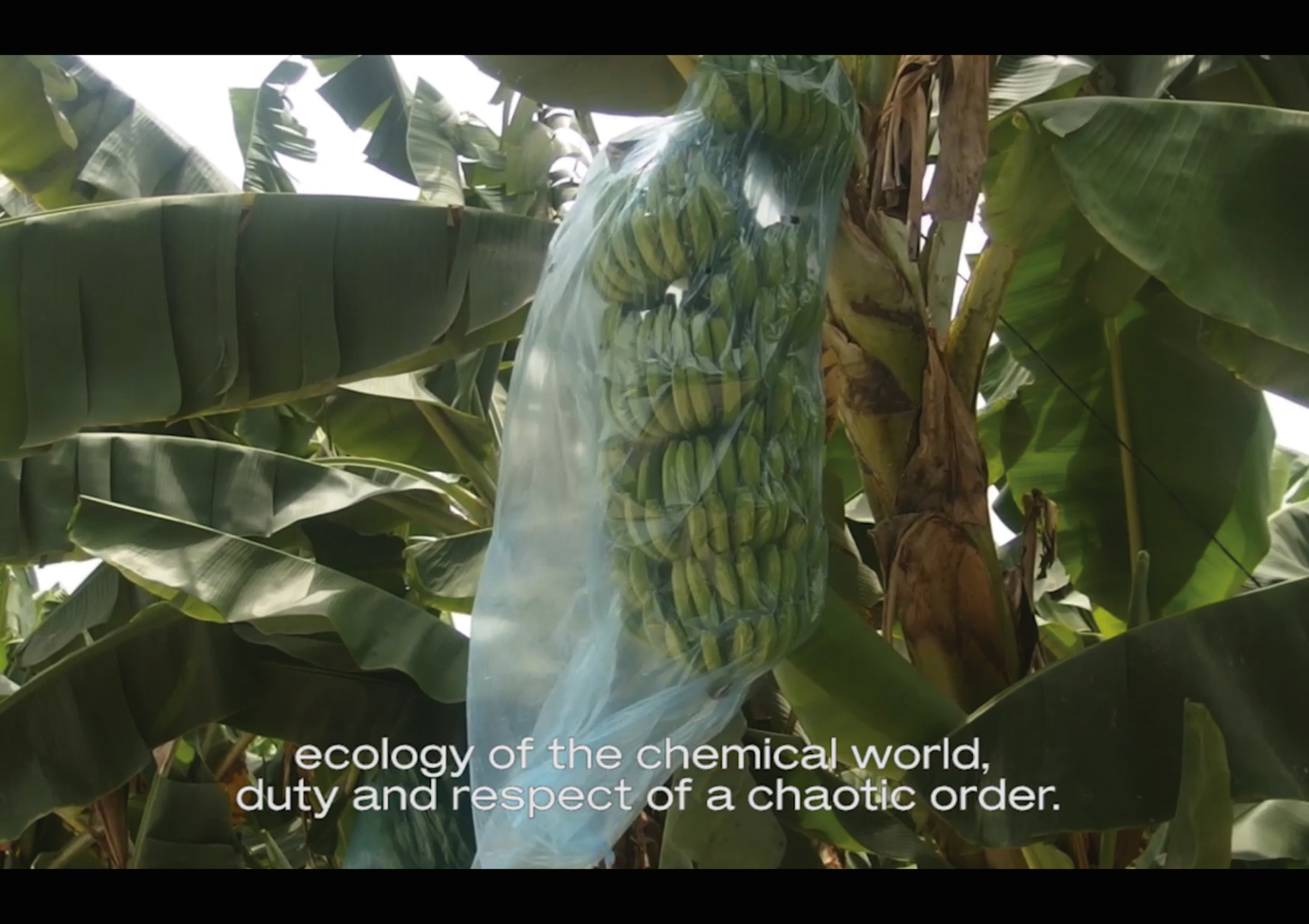

Ce sont ces enchevêtrements historiques, brièvement retracés ici, qui résonnent dans le film de Gaëlle Choisne S’abîmer (2019, vidéo numérique, 25’36”). Elle y monte en effet des images de basse résolution, filmées avec des téléphones portables, provenant des réseaux sociaux, qui montrent la répression des manifestations qui avaient éclaté dans la capitale haïtienne de Port-au-Prince, en juillet 2018, en réaction aux annonces du gouvernement concernant l’augmentation des prix du carburant afin de répondre aux conditions du Fonds Monétaire International, dans un contexte de grave crise économique ; et elle les mélange à ses propres images, où s’entremêlent des plans montrant des parties de son corps avec des images errantes de ruines recouvertes de végétation, des mouvements de caméra au poing balayant des chantiers de construction de luxueuses villas privées, un mémorial pour les communistes polono-haïtien·nes assassiné·es et des extraits d’émissions sur internet.

Le récit est ainsi construit sur des enchevêtrements historiques qui remontent au XVIIIe siècle : dans la petite ville de Cazale, à 45km de la capitale, vit encore de nos jours une communauté d’Haïtien·nes d’origine polonaise. Ses membres ont été amenés dans le pays par Napoléon pour aider à réprimer les révoltes anti-coloniales, mais se sont finalement rangés du côté des esclaves révolté·es, désertant l’armée pour rejoindre les forces révolutionnaires8. Par conséquent, lorsque la République fut proclamée en 1804, la citoyenneté haïtienne leur a été octroyée et ils se sont installés durablement sur l’île. Dans les années 1960, Cazale est devenu un foyer d’intellectuel·les communistes opposé·es au régime en place et à ses liens étroits avec les États-Unis. Désireuse de mettre fin à la contestation du pouvoir de François Duvalier, la milice paramilitaire des Tontons macoutes encercla la ville le 29 mars 1969, assassinant et violant des dizaines, voire des centaines, de personnes, dans ce qui constitue le plus grand massacre jamais commis sous le règne de Duvalier.

Ce qui intéresse Choisne, ce sont les complexités de l’histoire ; ainsi, elle inclut dans son film également des images d’archives du discours solennel du fils et successeur de Duvalier, Jean-Claude Duvalier, à l’occasion de la visite en 1982 du pape Jean-Paul II (d’origine polonaise), en présence de plusieurs représentant·es de la communauté polono-haïtienne, officiellement sélectionné·es. L’artiste filme aussi les ruines d’une propriété abandonnée, ayant appartenu à la famille au pouvoir, tout en lisant à voix haute des passages du Manifeste du Parti Communiste de Marx et Engels, datant de 1848, texte précisément construit sur la dialectique hégélienne du maître et de l’esclave. Alors que Hegel s’inspirait de la révolution haïtienne sans s’y référer explicitement – présentant ainsi un mouvement collectif majeur sous la forme d’une idée abstraite – et que Marx renverse l’hégélianisme « pour le remettre sur ses pieds9 », Choisne se saisit du texte constitutif des Internationales communistes successives pour le transposer dans l’Haïti d’aujourd’hui, le renversant une fois de plus, afin de souligner que la domination de classe, l’extractivisme et l’exploitation n’appartiennent pas au passé10. Le désespoir existentiel exprimé par Roland Barthes dans le chapitre « S’abîmer » de ses Fragments d’un discours amoureux (1977), qui donne son titre à la vidéo, est ainsi recontextualisé par les images de monuments en hommage aux communistes assassiné·es, de pratiques rituelles syncrétiques et de nouveaux chantiers de construction commandités par la bourgeoisie locale, qui interfèrent avec la lecture en voix off par Choisne d’extraits de l’essai de Stuart Hall sur le multiculturalisme11, du Manifeste du Parti Communiste et de ses propres poèmes. Ainsi le texte de Barthes est-il transposé du niveau d’une confrontation individuelle avec la mort en tant que possibilité abstraite à celui de « l’abîme » comme condition socio-politique : des images de piles de faux billets de dollars ; d’extraction minière artisanale à mains nues ; de la télévision haïtienne en créole avec, en fond, un papier peint photographique représentant un coucher de soleil flamboyant ; les côtes haïtiennes filmées depuis un bateau et des plans de nuages captés à travers le hublot d’un avion, faisant allusion à une perspective diasporique sur les réalités sociales en Haïti ; des images documentaires d’une messe chrétienne retransmise sur un site internet polonais ; et un homme expliquant l’histoire d’Haïti avec un t-shirt sur lequel est inscrit « España » : autant de petits indices des complexités et profondeurs des enchevêtrements transnationaux qui dépassent de loin une expérience émotionnelle cantonnée à la sphère privée.

Remix diasporique et contamination de l’archive coloniale

« Puis vinrent les soeurs blanches applaudissant

à l’avancée des vagues,

et ce fut l’Emancipation —

jubilation, O jubilation —

vite évanouie

comme sèche au soleil la dentelle de la mer,

mais ce n’était pas l’Histoire,

seulement la foi,

et alors chaque rocher explosa en nation12 »

Dans la plupart de ses œuvres, Gaëlle Choisne se réfère à Haïti moins comme à un signifiant d’émancipation que comme à un dense imbroglio de pratiques en hybridation permanente qu’elle évoque à travers des mythologies diasporiques constamment recomposées. Les environnements excessifs et désordonnés qu’elle crée sont chargés des vestiges persistants de la domination européenne et des interventions disruptives du capitalisme global. Ils portent la marque des classifications coloniales auxquelles les figures distordues de ses assemblages complexes font allusion, tout en les déstabilisant et contrebalançant. Dans Une écologie décoloniale. Penser l’écologie depuis le monde caribéen, le chercheur Malcom Ferdinand fait référence à ce qu’il appelle « l’hypothèse Ayiti » (du nom d’Haïti en taïno), à savoir la simultanéité de la colonialité et de la résistance : « L’hypothèse d’Ayiti est d’abord la supposition que la terre soit le socle d’un monde où ses systèmes physico-chimiques, ses strates géologiques, ses océans, ses écosystèmes et son atmosphère sont dans des arrangements intrinsèques aux dominations coloniales, raciales et misogynes des humains et non-humains, tout autant qu’aux luttes contre celles-ci13. » Autant par le choix des matériaux que par son processus de travail, Gaëlle Choisne articule cette tension entre domination et contestation, en insistant sur son agentivité : si chaque œuvre réunit un mélange désordonné de matières – métaux, tissus, résines, argile, caoutchouc, plâtre, grilles, chaînes, biens de consommation bon marché, et bien d’autres composantes encore – tous ces éléments hétérogènes portent la marque de leur manipulation. Choisne a recours à de nombreux métiers artisanaux, souvent sans les connaître au préalable, et laisse – jusque dans l’état final de ses œuvres – le processus de production apparent. Par la suite, elle réassemble les œuvres de manière dynamique pour chaque nouvelle installation. Ses titres, souvent allusifs et narratifs, sont aussi confusément complexes que les composants matériels de ses œuvres. Plutôt que de se rapporter à l’œuvre en la décrivant ou en la définissant, ils y ajoutent encore un autre embranchement possible.

On peut par exemple penser ici à la sculpture Do You Like My Black Ass? (résine, sacs en plastique, métal, cire, chaîne, 2018) : un buste grandeur nature, irrégulier et rugueux, fabriqué avec de la résine teintée en noire, sur lequel pendent des chaînes en or et des petits sacs en plastique flasques, qui ressemblent aux seins pendants d’une créature féminine âgée – pas forcément humaine. L’ensemble est posé sur un piédestal en grilles de construction, soudé de manière bosselée.

Là encore, les références sont multiples : cet ensemble polysémique renvoie à la tradition des sculptures classiques idéalisées, à la blancheur éclatante de leur « noble simplicité et calme grandeur14 », ainsi qu’à leurs proportions normatives, pour mieux leur opposer un torse fièrement monstrueux15. Choisne présente cette œuvre comme une ré-interprétation de l’Artémise d’Ephèse, une sculpture d’albâtre du second siècle de notre ère, conservée à Naples, qui fait elle-même référence à la figure d’ébène sculptée qui était vénérée au temple d’Artémis dans la Grèce antique.

Mais l’œuvre évoque aussi Sarah Baartman (1788-1815), la femme Khoïsan qui s’est retrouvée exhibée lors d’expositions publiques à Londres et à Paris, mesurée et disséquée après sa mort, moulée dans du plâtre, et conservée au Musée de l’Homme à Paris pendant plus d’un siècle, avant d’être finalement rapatriée en Afrique du Sud pour y être enterrée en 2002. Parallèlement, elle fait également résonner les liens entre la Vierge noire de Częstochowa, une peinture iconique du XIVe siècle représentant la Vierge Marie avec l’enfant, l’une des images les plus vénérées du catholicisme polonais, et Erzulí Danto, la loa (esprit ancien) principale de la famille Petro en vodou haïtien. En effet, il est probable que les soldats polonais qui ont rejoint la révolution haïtienne à la fin du XVIIIe siècle ont apporté avec eux des reproductions du tableau et que celles-ci ont fusionné, dans des célébrations syncrétiques, avec les dieux yoruba, oluwa, qui ont voyagé avec les Africains asservis vers les Caraïbes. Or, Erzulí Danto est l’iwa de la vengeance et de la rage, centrale pour la révolution haïtienne, qui a commencé, à ce que l’on raconte, lors de la célébration annuelle de son anniversaire. Elle est vénérée avec du cacao, des bijoux en or et une offrande annuelle de cochons et elle est une référence incontournable pour les mères célibataires d’Haïti. Elle veille plus largement à l’indépendance des femmes et est interprétée également comme lesbienne ou protectrice des lesbiennes16. Aujourd’hui, le mouvement polonais LGBTQ+, utilise également la peinture de la Vierge noire, en repeignant les halos de son auréole aux couleurs de l’arc-en-ciel. En 2019, l’activiste queer Elżbieta Podleśna a été arrêtée et accusée de profanation de l’image, ce qui a provoqué d’importantes protestations internationales, jusque de la part de l’église épiscopale étasunienne qui a commencé à vendre des t-shirts à l’effigie de la Madone arc-en-ciel en signe de solidarité. Toutes ces dimensions résonnent ainsi dans la sculpture au titre provocateur.

Comme beaucoup d’œuvres de Gaëlle Choisne, cette pièce est fréquemment montrée dans des configurations changeantes, qui déplacent ainsi son sens en fonction des nouveaux contextes. Alors que, dans le cadre de l’exposition TEMPLE OF LOVE (Bétonsalon, 2018), Do You Like My Black Ass? évoque fortement la figure de la sainte vénérée, elle rappelle l’histoire de l’oppression raciste, de l’invisibilité des femmes noires et des stratégies de résistance queer lorsqu’elle est associée au film The Sea Says Nothing (2017, vidéo, couleur, 17’) et à l’installation multimédia Backroom, or Please Let Me Know How We Could Vanish Before the Night, After the Rain (2017-2019, 4,5 × 2,3 × 10,5 m, fontaines en céramique, résines, mégots de cigarettes, pièces de monnaie, eau chaude, tatouages éphémères, structure de serre, pompes alimentant en eau chaude des panneaux thermo-peints, peinture utilisée pour les voitures).

Cette dernière est constituée d’une serre industrielle, faite d’une bâche transparente et d’une structure en aluminium qui crée un espace intérieur humide, éclairé par des néons. L’humidité est provoquée par une série de cinq installations sculpturales de taille humaine, toutes composées d’images de plantes, qui paraissent exotiques dans les contextes européens. Elles sont imprimées, sous la forme de fragments zoomés, sur des plaques d’aluminium, maintenues debout par des structures métalliques soudées, peintes en vert pastel, et placées dans des récipients en porcelaine émaillée grossièrement travaillés, parsemés de mégots de cigarettes et de pièces d’argent. Les pièces sont fixées avec des résines ou du latex, et des moteurs électriques pompent de l’eau chauffée dans des tubes qui courent le long des images, comme si elles étaient constamment arrosées – ce qui crée un flux au son apaisant, interagissant avec les planches et faisant briller les images de fleurs tropicales. Les visiteur·euses sont immergé·es dans l’installation, et font l’expérience, avec tous leurs sens, d’un environnement qui évoque simultanément la domestication européenne des plantes des territoires colonisés – ici seulement présentes sous forme d’assemblages chancelants, bricolés et déplaçables – et un espace potentiel de transgression, comme l’indique le titre, Backroom, accompagné d’une invitation à disparaître dans des terres humides et mal éclairées au coucher du soleil, après la pluie. Le titre contraste ainsi fortement avec l’espace lumineux d’une exposition lourdement chargée de vestiges coloniaux, dans laquelle les visiteur·euses naviguent entre des structures florales cryptées et des contre-cultures queer discrètement évoquées.

se mêlent, © Blaise Adilon © ADAGP

Au milieu des rares spectateur·ices masqué·es de l’été 2020, Gaëlle Choisne a montré cette même installation dans une configuration évolutive hebdomadaire à La Grande Halle de la Villette, à Paris17, en même temps que le film The Sea Says Nothing. Si ce titre dialogue, en contrepoint, avec le poème “The Sea is History” du poète de Sainte-Lucie Derek Walcott – texte qui raconte la Genèse à partir d’un ancrage dans la Caraïbe et rend compte des destructions causées par l’esclavage et la plantation –, il s’agit, plus précisément, d’une citation de Carmen Brouard (1909-2005), pianiste et compositrice haïtienne, parente éloignée de la famille de Gaëlle Choisne, dont la composition homonyme sous-tend le film. Des séquences allant de films muets en noir et blanc au célèbre film de zombies de George Romero Dawn of the Dead de 1978, ainsi que des clips contemporains mis en ligne sur Internet par des utilisateur·rices privé·es anonymes sont montés ensemble et en partie insérés dans un plan qui montre en boucle des vagues en haute mer. Le film interroge les représentations des personnes Noires au cinéma, révélant les failles inattendues de l’imagerie raciste, en contrebalançant systématiquement cette dernière et en déstabilisant son autorité.

Une première séquence de « barbouillage en noir18 » (blackfacing) dans Sur un air de Charleston de Jean Renoir (1926, noir & blanc, 25’) est prolongée par les images tirées d’Internet de deux filles blanches qui se filment en train d’appliquer des masques au charbon de bois sur leur visage. Choisne encadre cette action intime, qu’elles exhibent en public, en y superposant un effet low-tech numérique généré par un smartphone, insistant sur l’inversion du sens de l’observation comme si elle allait leur dire : « Je vous ai à l’œil ! » avant d’appliquer sur ses propres mains une crème nutritive blanchâtre, à laquelle elle a ajouté de la peinture verte. À travers son montage et ces effets spéciaux, la « sauvagerie » change de camp et met en évidence les continuités des pratiques de dénigrement à l’œuvre dans les représentations culturelles, ou bien recourt à la moquerie et aux inversions : dans le film de Renoir, un homme africain qui se rend à Paris dans un futur imaginaire, à cent ans d’intervalle (c’est-à-dire, à l’époque, en 2028), trouve la ville dévastée et rencontre une jeune danseuse qui lui apprend des danses blanches primitives, directement issues des scènes de cabaret des années 1920…

Les inversions et l’exotisation des modèles culturels européens forment le principe structurant du film, qui saute de manière ludique de l’Afro-futuriste Space is the Place (1974, 85’), écrit par l’artiste expérimental et musicien de jazz Sun-Ra, à des exemples de panique anthropophagique inversée, comme celle rapportée par l’anthropologue britannique William Winwood Reade dans son récit de voyage Savage Africa, publié en 1864, après son périple à travers l’Angola. Reade y raconte la frayeur éprouvée par une jeune femme africaine qu’il avait essayé d’embrasser – et qui avait peur qu’il tente de la manger. Alors que le texte présente la scène comme un malentendu culturel, mettant en avant la surprise d’un homme européen à l’idée d’être considéré comme le sauvage anthropophage, on y devine, entre les lignes, la probable violence sexuelle perpétrée par l’auteur sur la jeune femme en question.

Le film comprend en outre une scène d’action, tirée du film à grand succès de Romero sur les zombies, Dawn of the Dead, dans laquelle on voit les héros, trois hommes blancs armés, essayer de s’enfuir face à une bande de zombies qui les poursuivent dans un centre commercial. L’une des scènes utilisées par Choisne les montre derrière les portes vitrées fermées du centre commercial, en train de se moquer des zombies à l’extérieur. Elle laisse les représentants de la classe moyenne blanche américaine dans leur existence apparemment sécurisée, enfermés dans le centre commercial fortifié, tandis que le monde autour d’eux succombe au chaos. Le montage de Choisne donne ainsi à voir les cultures de consommation repues d’elles-mêmes, qui profitent de leur existence tant qu’elles peuvent se barricader pour se « protéger » des exclu·es. Et il souligne le poids des représentations de zombies dans le cinéma étasunien, qui prédominent largement sur la représentation des pratiques haïtiennes locales aujourd’hui19. Celles-ci sont justement célébrées dans son film Accumulation primitive (2020, en cours), dans lequel Choisne engage un travail sur les pratiques actuelles des potions et des sorts tirés des plantes. Elle y filme Madame Café, également appelée « Docteure Feuille », guérisseuse et sage-femme initiée, pendant sa préparation de remèdes, philtres et mélanges de plantes, destinés à des fins diverses, y compris potentiellement à la zombification. L’utilisation par Gaëlle Choisne de la scène du film de Romero, tourné avec un casting presque entièrement blanc et dans lequel le souvenir de l’esclavage a disparu, agit comme un contrepoint à ces pratiques, et commente leur oubli volontaire en voix off. Le film de Romero ressuscite la zombification dans le contexte de la consommation capitaliste, en tant que retour des mort-vivant·es provoqué par la dévaluation brutale du travail sous l’action de forces économiques qui restent occultes20. En associant ce film à des représentations de personnes Noires au cinéma, à la fois racistes et émancipatrices, Choisne insiste pour inscrire l’esclavage et la plantation dans l’histoire du capitalisme, tout en soulignant leur omission dans la transformation du zombie en un signifiant largement partagé au sein des cultures mondiales. Des extraits de récits afro-futuristes comme Space is the Place de Sun-Ra apparaissent dès lors comme des points de fuite pour échapper à la répétition de la domination. Le film se termine sur la voix de Choisne, qui prononce un poème sur l’amour et la remémoration en tant que potentialité, tandis que la caméra filme en vacillant les parties de deux corps debout qui n’apparaissent jamais en entier, se focalisant de manière répétée sur deux bras entrelacés, l’un noir et l’autre blanc.

Incarnations trans-spatiales

Les images et les installations de Choisne emmènent les spectateur·rices depuis et vers les archives coloniales, de sa ville natale, Cherbourg, en France, jusqu’aux environnements urbains d’Haïti, de la capitale des Pays-Bas vers les économies d’exportation en Chine, d’une résidence de longue durée à l’École des Actes, un projet culturel plurilingue à Aubervilliers, ville de banlieue ouvrière et cosmopolite, située au nord de Paris, jusqu’aux luxueux espaces privés des collectionneur·euses d’art métropolitain·es. Ses gestes ne cessent de franchir et brouiller les lignes de démarcation entre des traditions culturelles prétendument séparées, de semer le désordre dans les illusions de pureté, de contaminer subrepticement les traditions bourgeoises et d’investir et subvertir les désirs exotisants.

Un exemple frappant en est Patte de Pintade (oiseau nègre), 2017 (céramique, chaîne de collier, plomb), un moulage de patte de pintade de Guinée. Les pintades de Guinée ont une histoire culturelle complexe et mouvante dans le contexte haïtien, car elles représentent la résistance à l’esclavage, mais ont également été intégrées dans le drapeau national par Duvalier. L’oiseau a été décrit comme un oiseau « marron », car il s’est échappé de la culture domestique et a retrouvé la vie en liberté. Les pattes de pintade de Guinée sont considérées comme un talisman de protection contre les maux et les sortilèges et leur présence dans les plats haïtiens rappelle et commémore l’histoire des marron·nes, comme une source alternative à l’histoire écrite21. Choisne les présente sous la forme d’une petite sculpture, suspendue à une chaîne en or et à un bâton, accrochée au mur. À première vue, elle expose un élément supposément « authentique » de la culture haïtienne, en l’offrant aux regards avides du public des galeries et expositions d’art – mais ce n’est que pour mieux le subvertir secrètement : car le talisman est fait de plomb et bien que les propriétés toxiques de ce métal lourd soient invisibles, elles empoisonnent discrètement le porte-bonheur. Ainsi, la « mélancolie postcoloniale22 » qui s’exprime ici dans le désir européen de contrôler les pratiques culturelles des territoires anciennement colonisés à travers leur fétichisation, est perturbée par l’agentivité silencieuse de la matière. Choisne désamorce en outre l’objectification de l’original à travers sa multiplication, des formes de consommation marchandes et des pratiques culturelles partagées. Lors de son exposition Hybris, à la galerie Untilthen en mai 2018, elle a ainsi invité l’artiste Jephthé Carmil à préparer et à partager une « pintade marronne ». Carmil inscrit son geste dans la commémoration de la résistance par des pratiques culinaires plutôt que par des récits officiels de l’histoire. Choisne a, de plus, inclus à plusieurs reprises dans ses expositions des pattes de poulet produites en Chine, scellées dans des emballages en plastique et expédiées dans le monde entier : une marchandise bon marché, issue d’élevages en batterie pénibles, réduisant les oiseaux au statut d’objets négociables, qui viennent alimenter les structures commerciales mondiales en tant que produits vendus en ligne, transformés en ingrédient instantané pour un usage culinaire ou rituel à travers le monde entier.

Dans ses sculptures, films et installations, Gaëlle Choisne rend compte de l’impact déformant du racisme, tout en ne cessant de saper son autorité et de déplacer les points de référence. Certaines de ses œuvres remettent en question l’archive coloniale en l’abordant directement, comme elle le fait dans War of Images! Distortions and temporal ellipses (2017, 100 × 100 cm ; 250 × 126 cm), une série de douze plaques offset imprimées, arquées entre deux baguettes de céramique qui les fixent de manière asymétrique sur le mur. Avec une ambiguïté perverse, les plaques montrent sur de séduisantes surfaces brillantes des scans de dessins anthropométriques que Choisne a trouvés dans les archives de la Rijksakademie, à Amsterdam, où elle été en résidence de 2017 à 2019. À l’aide de machines et en superposant plusieurs couches d’images, des parties de son corps (ses mains, ses doigts et son visage) sont interceptées pendant le scan et reportées sur les dessins dans l’impression UV finale de la plaque. Choisne inscrit ainsi son propre corps dans une généalogie de sujets sans nom qui ont été réduits par la science raciste à des types évolutifs. L’image rend les parties de son corps à la fois obscures et déformées, magnifiées et blessées, puissamment affectées par l’histoire de la dépossession et de l’exotisation perpétrées dans le cadre de la colonisation européenne, dont les conséquences se font encore sentir sur le présent.

Alors que les corps sont essentiellement évoqués, plutôt que représentés littéralement dans ses expositions, Choisne fonde ses espaces sculpturaux sur son expérience incarnée, prolongeant sa propre peau à travers les objets qu’elle crée. Peau de chagrin (2017, silicone, papier photo, 2m2) est littéralement une peau, faite de fines couches de silicone superposées portant des images d’une grotte en Dordogne, dans la campagne française, et des feuilles d’un corossol en Haïti, fusionnant visuellement et matériellement les deux références géographiques. Le paysage imaginaire devient ainsi une peau, la frontière poreuse entre le corps et le monde, le sujet et l’autre ; l’organe de perception du contact et, simultanément, une surface de projection inéluctable, lourdement chargée de significations sur le plan racial. Choisne reprend le trope romantique du paysage comme miroir extériorisé de l’âme propre à l’art et à la littérature du XIXe siècle, pour l’inscrire à même la peau, tout en dissociant celle-ci du corps. Une fois de plus, elle emprunte le titre de son œuvre à un classique canonique, générant de multiples résonances avec lui, tout en réarrangeant son sens. Dans La Peau de chagrin (1831), roman d’Honoré de Balzac, le protagoniste entre en possession d’une peau qui lui permet de réaliser ses désirs. Le héros ne prend que tardivement conscience que le rétrécissement progressif de la peau raccourcit sa propre vie. La « Peau de chagrin » de Choisne ne lui est cependant pas cédée, mais créée par elle-même : un espace choisi, intimement lié à son expérience vécue. La sculpture est physiquement suspendue à de fines chaînes dorées, à la fois ornementales et coercitives : elle donne ainsi à l’imagination diasporique une existence matérielle, en créant un territoire choisi, qui oscille entre fardeau et jubilation.

Célébrer les am(o)urs – Politiques des affiliations choisies

« Je tremble.

Je tremble à l’idée de le revoir après 200 ans.

Je tremble parce qu’il a sûrement changé.

Peut-être qu’il ne me reconnaîtra plus, ou qu’il me fera rougir.

Je fonds.

Je tremble tellement que je ne peux plus contrôler mes jambes flageolantes.

Une peur mêlée à l’excitation m’engloutit.

Je te reconnais23. »

Les territoires de l’âme de Gaëlle Choisne s’efforcent d’ouvrir des espaces d’attention et d’affection réciproques. Au milieu d’une multiplicité florissante de corps matériels disparates, tous fabriqués et commercialisés de la même façon, elle élabore des gestes de soin et de connexion. Son travail fournit les cadres nécessaires à la reconfiguration des relations, accompagne les installations physiques dans l’espace en les reliant symboliquement à des figures historiques absentes ou omises. Elle les appelle ses « am(o)urs » (“luvs”), reprenant à son compte la faute d’orthographe volontaire introduite dans la forme anglophone du mot « amour » (“love”) par la jeunesse urbaine contemporaine, qui déplace aussi le sens du mot. “luv” est ainsi une expression d’affection, sans être accablée par l’ampleur de la notion de l’amour24. Tout cela participe à un réseau de généalogies et d’affinités entrecroisées, en partie choisies, activées par des rencontres, des pratiques spirituelles, des échanges et des gestes de soin. Les amours (“luvs”) post-romantiques de Choisne ne sont pas comprises comme appartenant à la sphère privée, mais émergent plutôt dans un réseau dense d’affiliations choisies auquel elle fait allusion ou qu’elle accueille dans ses expositions. Elles prennent ainsi forme en tant que série d’événements, consacrés à une pratique ou à une figure, qui ont lieu pendant les expositions.

Abondance, 2015, plomb, caoutchouc.

Choisne est attachée à la cuisine comme véhicule culturel, insistant sur le fait que sa relation avec Haïti s’est d’abord nouée par le biais des saveurs – aspect d’autant plus important dans le contexte de l’universalisme français qui décourage fortement les pratiques culturelles dissidentes et minoritaires. Ces dernières années, elle a demandé à sa mère de lui raconter ses recettes de plats haïtiens et les a intégrées dans ses expositions et publications, sous la double mention « Marie Carmel Brouard (ma mère) », conjuguant la reconnaissance officielle d’une femme inconnue du public et son lien biographique avec elle. Bien que les textes en soient minimalistes, les recettes font référence à des expériences de saveurs, de couleurs et d’odeurs ; à la visite de magasins pour l’achat des ingrédients, parfois difficiles à trouver en France, dehors des grandes villes. Elles renvoient également à une dimension narrative, rendant le pays natal de sa mère présent comme s’il allait encore déterminer les compositions changeantes des ingrédients, ainsi que l’exprime la dernière ligne lapidaire de la recette du « riz nat » : « Ajoutez sel, poivre, persil, thym si disponible ».

La sobriété des recettes n’enlève rien à leur puissant témoignage sur la façon dont les cultures sont faites d’improvisation, d’affects, de transmission personnelle et de réarrangements permanents à partir des éléments disponibles en fonction des différents lieux.

Il serait cependant erroné de lire ces constants remixages comme le signe d’une communauté mondiale harmonieuse, vivant ensemble dans une unité imperturbable. Ils émergent au contraire dans des conditions difficiles et désordonnées et portent bien souvent les traces de ces voyages. Pendant ses performances et ses ateliers, Gaëlle Choisne a ainsi proposé à plusieurs reprises de préparer un « Colombo », ce plat savoureux qui porte le nom du conquérant espagnol dont la traversée de l’Atlantique a brutalement inauguré la violente histoire du monde moderne, construite sur le génocide et l’expropriation. En un renversement de l’ingestion, le nom du navigateur se trouve imprégné, dans cette recette, dans un mélange d’épices créé par la recomposition impériale des populations des Caraïbes : la poudre de curry apportée par les travailleur·euses engagé·es du Sri Lanka, qui ont été déplacé·es dans les îles colonisées pour travailler sur les plantations à partir du XIXe siècle, y est mélangée à des légumes et des plantes disponibles sur place pour remplacer les ingrédients manquants. On accède ici à l’histoire par la pratique, la culture culinaire et populaire, plutôt que par de grands récits. La recette devient un script qui guide des moments de transmission et de renégociation. Les ateliers de Choisne proposent aux participant·es de se familiariser avec les magasins locaux qui vendent les épices, de composer et cuisiner le plat ensemble, de partager son histoire et de partir de là pour s’interroger sur les liens étroits entre la violence (post-)impériale et la résistance culturelle. Le repas est introduit comme un rituel, marquant un moment symbolique avec une signification culturelle partagée, sur laquelle les participant·es se sont mis·es d’accord. C’est un lieu de conflit potentiel, résultant de la recontextualisation de la préparation. Choisne permet par exemple à cette ingestion anthropophagique inversée d’être végétarienne, tout en insistant sur la nécessité de ne pas évacuer sa force symbolique, s’interrogeant ainsi sur ce qu’il faut pour qu’un signe soit opératoire et à partir de quand il devient trop léger pour activer des négociations significatives.

La politique des affiliations choisies se fraie également un chemin dans les installations de Gaëlle Choisne qui ouvrent des espaces d’attention mutuelle, de séduction et de joyeuse dévotion. Elle les conçoit comme post-romantiques et compose ces espaces d’affinités électives à partir d’imitations artisanales de symboles commerciaux d’amour et d’affection : ainsi de Love (2018), un moulage en plâtre de deux mains peintes au pastel formant un cœur ; Ne me bannis pas de ton coeur (2018), une chaîne dorée enroulée autour d’une coquille d’huître suspendue, coulée en bronze blanc, la soutenant comme dans une position de bondage ; A Hand to Take (2018), moulage brut de la main de l’ex-partenaire de Choisne, portant de faux ongles et tenant une perle ; Vanity Ashtray (2019) aux couleurs fantaisistes et plein de mégots de cigarette…. mais aussi la petite sculpture Les mains de grand-mère m’expliquant comment la mer va nous tuer (2020, céramique et coquillages)…

La plupart de ces objets au style kitsch manifestent leur caractère éphémère ; ils font partie des cultures de consommation capitalistes à bas prix, avec des seuils d’accessibilité peu élevés. Ils peuvent facilement être partagés, donnés et compris dans le monde entier – à l’exception notable des classes économiquement et culturellement dominantes, qui les considéreraient comme des objets de mauvais goût et s’abstiendraient de les utiliser. Ils sont ainsi l’expression de ces « cosmopolitismes mineurs25 », abondamment pratiqués à la périphérie des villes du monde entier. Ils peuvent constituer des ivresses rapides, des signes de séduction, comme les cigarettes et les mégots omniprésents dans les installations de Choisne, la promesse d’une extase facile et l’arrivée rapide du dégoût. Mais ils peuvent aussi évoquer des offrandes, disposées sur de petits autels, des lieux de dévotion cachés ou ostentatoires.

Tous ces signifiants culturels très mobiles partagent une capacité à créer des connexions et à condenser des souvenirs à travers des générations et des géographies éloignées. Si nombre de ces objets sont légers et facilement amovibles, ils peuvent aussi mobiliser des affects, toucher le corps et coller à la peau, comme le fait, littéralement, la série de tatouages éphémères personnalisés que Choisne conçoit et commande en ligne. Dans ses expositions, elle les applique sur la surface des objets ou les imprime sur des pages, prolongeant une fois de plus sa propre peau à travers les objets et rappelant de manière régressive les pratiques adolescentes de décoration.

Dans l’espace, Choisne se met en relation avec le corps des visiteur·euses, les invitant à se servir de ses œuvres : à « s’asseoir sur le hasard » (To Sit on Chance), c’est-à-dire sur des coussins imprimés, pour se détendre ; à faire une performance ou prendre un verre sur la sculpture en forme de table Altar (2018) ; à se mettre par terre ou à se tenir sur la pointe des pieds pour mieux voir un détail caché ; ou encore à marcher dans l’espace pour changer l’angle de vue. Ses amours se construisent, en pratique, par la transmission et le partage et, symboliquement, en rendant hommage à des personnages historiques méconnus. L’une d’entre elles est la compositrice haïtienne Carmen Brouard, déjà précédemment citée, dont les compositions figurent dans plusieurs installations et films de Choisne. Après avoir pris connaissance de son travail au Centre International de Documentation et d’Information Haïtienne, Caribéenne et Afro-canadienne (CIDIHCA) à Montréal, et rencontré ses parents et ami·es qui s’occupent de ses compositions, Gaëlle Choisne a aspiré à mettre en scène son œuvre sous la forme de concerts en live. Au cours des dernières années, elle a ainsi invité plusieurs fois des musicien·nes à répéter la Sonate vodouesque pour piano et violon (1977) pendant les heures d’ouverture de ses expositions : une pratique d’interprétations successives qui active, une fois de plus, la transmission par son incarnation au temps présent.