C’est en juillet 2019, à l’occasion de l’atelier Qalqalah : penser l’histoire organisé au Centre Régional d’Art contemporain Occitanie à Sète, que Virginie et Victorine ont rencontré Vir, par l’intermédiaire de l’École supérieure des Beaux-Arts de Montpellier dont il est diplômé. En amont de l’atelier, Vir (aujourd’hui doctorant au Fresnoy et à l’Université du Québec à Montréal) nous avait écrit : « Mes recherches, je m’en rends compte, me conduisent souvent à la solitude. Je n’ai pas beaucoup de gens autour de moi à l’université (malheureusement), qui partagent mes préoccupations décoloniales-linguistiques-vidéastiques. Qalqalah قلقلة apparaît comme une étoile filante dont je ne souhaiterais pas louper le rendez-vous. » Le dernier jour, nous avions invité chacun·e des participant·e·s à présenter son travail autour d’un pique-nique improvisé de tomates, de pastèques et de tielles sétoises. Avant de prendre la parole, Vir s’était revêtu d’une tunique ornée de fleurs brodées à la main par des mayas-tzotzil de Zinacantan, peuple autochtone du Mexique. Ces broderies, devenues signe de reconnaissance communautaire, avaient en fait été imposées par les colons espagnols pour distinguer les communautés entre elles. Soudain transfiguré en conteur diurne, Vir nous avait parlé de ses recherches sur l’histoire des Afro-mexicains (dont son grand-père faisait partie), ainsi que de son apprentissage d’une langue indigène, le Nahuatl (langue des aztèques, mais aussi de sa grand-mère). Cette imbrication du familial et du politique dans le rapport aux langues allait droit au cœur de Qalqalah قلقلة.

Nous sommes donc resté·e·s en contact au cours des mois qui ont suivi. À l’époque, nous préparions l’exposition Qalqalah قلقلة : plus d’une langue pour le CRAC, et nous avons invité Vir à y montrer son film Piramidal, en regard d’une installation de l’artiste libanaise Mounira Al Solh, Sama’/Ma’as — sept tentures brodées d’une série d’anagrammes en arabe. Comme il le raconte plus bas, Vir reprend dans Piramidal le procédé de l’Aljamiado qui consistait, en Andalousie avant la Reconquista, à écrire des textes en espagnol avec l’alphabet arabe. Le film tire ainsi un fil reliant le Mexique et les populations arabophones ayant occupé le Sud de l’Espagne, questionnant une histoire de la colonisation de l’Amérique centrale qui oblitère l’héritage espagnol andalou.

Ces affinités évidentes entre les recherches de Vir et les préoccuppations de Qalqalah قلقلة nous ont amené à lui proposer de rejoindre le Comité éditorial tout juste élargi à Line Ajan, puis à Montasser Drissi. Au même moment, nous l’avons invité à raconter, sous la forme d’un essai, la genèse hybride du film Piramidal. Selon l’anthropologue féministe cubano-états-unienne Ruth Behar, l’essai est un acte de témoignage, qui mêle description d’un objet et inscription du sujet (qui parle). « L’essai est un genre informe, ouvert, rebelle même, qui profane les frontières entre soi et autre. » Il permet à la chercheuse d’assouvir le « désir illicite » d’écrire de la poésie, de la fiction, du théâtre, « tout sauf de l’ethnographie » ou, dans notre cas, de la critique d’art1. Le texte dont Vir nous a fait cadeau en est un exemple magnifikou. Des rues de Mexico à la Kasbah de Marseille, en passant par les amphis vétustes de la fac de Montpellier, il mêle aux rêves contemporains de l’auteur ceux d’une poétesse baroque latino-américaine et d’autres personnages vivants ou fantômes (mais non moins actifs), croisés au détour de rituels religieux, de chansons populaires ou d’une histoire des luttes décoloniales et anti-impérialistes qui prolifère des deux côtés de l’Atlantique.

Tout comme son film Piramidal, l’écriture de Vir alimente avec tendresse un « imaginaire hétérolingue », pour reprendre les termes de la chercheuse Myriam Suchet, autre compagne de route de Qalqalah قلقلة. Des mots espagnols et arabes surgissent au détour d’un français jamais complètement apprivoisé, dont Vir revendique l’imperfection comme on revendique un créole, rappelant au passage qu’une langue, ça sert aussi à embrasser. Lorsqu’il a fallu chausser nos lunettes éditoriales, nous avons amicalement retouché son texte, en gardant toutefois l’écho de son « accent coupé au piment », et ces tournures un peu particulières qui font grincer l’idée d’une langue pure, homogène ou figée.

Traduction à venir en arabe.

Piramidal پيراميدال

Mexico, 2008. Cela fait trois ans que j’apprends le français en dehors du lycée. Je fais la navette afin de me rendre aux services éducatifs de l’ambassade de France depuis mon village, Yauhquemehcan, situé dans l’état de Tlaxcala. Dans la salle d’attente, patientent avec moi d’autres jeunes Mexicain·e·s souhaitant étudier en France. Il·elle·s ont pour la plupart étudié dans les lycées français de Mexico ou de Guadalajara, et voudraient entrer dans les hautes écoles françaises, grâce au soutien financier de leurs familles, souvent fortunées. La coordinatrice pédagogique qui reçoit les dossiers a compris ma situation : j’ai eu une note assez basse lors de l’épreuve de français mais je veux partir étudier dans l’hexagone. Elle fait défiler des centaines de programmes et rentre des paramètres qui trient automatiquement les résultats, jusqu’à ce qu’on se retrouve avec une proposition convaincante : fac d’arabe à Montpellier III, mais attention ! C’est une des universités les moins bien classées en France. Peu importe, me dis-je, une faculté française, aussi mauvaise soit-elle, doit être mieux foutue que les mexicaines. La coordinatrice continue : « Vous n’êtes pas tenu de vous rendre sur place pour présenter l’examen. » De me rendre où ? Pas tenu, ça veut dire quoi déjà ? Mon accent coupé au piment, commence à l’exaspérer, mais on finit par conclure que c’est ma seule chance. Fac d’arabe ce sera, peu importe, je vais me casser et je suis le plus heureux des adolescent·e·s en mangeant mon macaron à la pistache dans les rues chics et gentrifiées du quartier de Polanco.

Une fois installé dans mon dortoir universitaire, je n’ai pas eu de grandes difficultés à vivre ma petite vie d’étudiant. Je vis seul depuis mes 14 ans, ayant aussi trouvé un moyen de me barrer de mon bled pour aller en ville, à Puebla, 3 millions d’habitant·e·s à l’époque. Montpellier me paraissait petite et accueillante, illuminée par les francs rayons d’un soleil méditerranéen qui étaient inconnus pour moi, l’enfant des volcans. Quelle n’a pas été ma surprise quand je me suis rendu à mon premier cours de langue arabe : la salle de cours était à l’image de la faculté, vétuste. Le professeur ressemblait à un acolyte d’Indiana Jones, vêtu d’une chemise d’un blanc cassé, de pantalons ocre foncé, les manches retroussées et des yeux bleus qui contrastaient avec le teint de son visage bronzé. On aurait dit un voyageur dans le temps tout juste revenu du Sahara des années 20. Quant aux élèves, on s’appelait Samia, Yacine, Mohamed, Fatma, Andrés, Tabata, Younès, et ainsi de suite. Mes camarades étaient pour la plupart les enfants et les petits-enfants de celles et ceux qui, par le cours de l’histoire coloniale, s’étaient installé·e·s en France, toute une grande histoire que j’ignorais jusque-là. Certain·e·s avaient grandi en Algérie, au Maroc, et possédaient, ou pas, la nationalité française ; certain·e·s avaient plus ou moins de familiarité avec la langue arabe, mais en tous cas j’étais de loin le plus à la ramasse, suivi de près par l’autre élève non-issue du « monde arabe », Élodie.

Étant donné que la filière se basait sur l’apprentissage de la langue arabe, nous avions cours trois fois par semaine et des liens de familiarité se sont noués entre nous et le professeur, monsieur Petillot. Au fur et à mesure que l’année s’écoulait, mon retard s’est creusé de plus en plus, car pour atteindre l’apprentissage de l’arabe, il aurait fallu que je maîtrise la langue française, ce qui n’était pas le cas. J’étais impressionné par la rencontre avec cette jeunesse française issue de l’immigration, une réalité insoupçonnable de l’autre côté de l’océan où l’on nous apprend à chanter du Françoise Hardy et du Barbara. Quelque part, j’étais plus proche de l’image d’Épinal de la France lorsque je me promenais dans les quartiers huppés de Mexico. Fatma est devenu ma première confidente, celle qui a répondu à toutes mes questions innocentes et irritantes. J’essayais déjà, à l’époque, de comprendre la situation des minorités arabophones sous le prisme de notre vécu en tant que Mexicain·e·s et immigrant·e·s mexicain·e·s en Amérique du Nord. Bien que je ne doive pas m’arrêter à cette comparaison, elle a été fondamentale pour comprendre la place que j’allais occuper dans le paysage français plus tard.

Mon deuxième ami a été Yacine. Il était né à Marseille mais ses parents habitaient à Alger. Son allure me rappelait celle de certains garçons mexicains, avec une chemise blanche légèrement déboutonnée, des chaussures et un pantalon noirs, et de la gomina sur les cheveux. Je lui étais sympathique, entre autres parce qu’il se dépatouillait en espagnol et il me chantonnait des bribes de « El mariachi » interprétée par Salma Hayek et Antonio Banderas. Lors des vacances de la Toussaint, il m’a proposé de visiter Marseille avec lui. Nous y sommes allés en voiture, avec son frère, Ismaël, sa belle-sœur, Delphine, et leur fils, Farès. À notre arrivée dans la cité phocéenne, j’ai eu une première impression de déjà-vu, avec le port qui me rappelait celui de Veracruz, mais ce que Yacine voulait me montrer, c’était la Kasbah de Marseille, comme il appelait le quartier de Noailles. On a marché dans les rues étriquées de Noailles et de Belsunce jusqu’à ce qu’on trouve le restaurant qu’Ismaël cherchait à me faire découvrir, un troquet algérien qui servait de la chorba tous les dimanches, et qui allait assouvir mon manque de capsaïcine selon eux.

Pour le remercier de m’avoir montré Marseille, j’ai invité Yacine chez moi pour boire une bouteille de mezcal. Lorsqu’on s’est allongé côte-à-côte, après l’épuisement d’une soirée raï-mariachi, il m’a demandé : « tu es pédé ? _ Je suis quoi ? » ai-je répondu. « Tu ne sais pas ce que c’est ? » a-t-il demandé en approchant son visage du mien. « Non, je ne sais pas. » Nous nous sommes enlacés. Il m’a chuchoté des mots en arabe à l’oreille, je lui ai demandé de me traduire mais il m’a dit : « Impossible, je ne peux pas te dire ça en français. » Je soupçonne que les premiers mots d’amour à m’être destinés après mon arrivé en France ont été prononcés en arabe.

J’ai appris à écrire l’arabe mais je n’ai jamais réussi à le comprendre, bien que je m’attèle à suivre des chansons de Ziad Rahbani ou de Souad Massi à la lettre. Afin de ne pas oublier cette compétence, je me suis entraîné à écrire des textes en espagnol en caractères arabes. Des impressions de la journée, des mots en français quelques fois, bien que l’exercice soit un peu plus simple depuis l’espagnol, car tout s’y prononce. Si j’utilisais les mots français, comment devrais-je écrire le mot « magnifique » ? Sa version espagnole, magnifico, est bien plus claire quand on l’écrit en arabe. Enfin, pas tant que ça, car à la fin, le « ô » devient un « ou » : magnifikou.

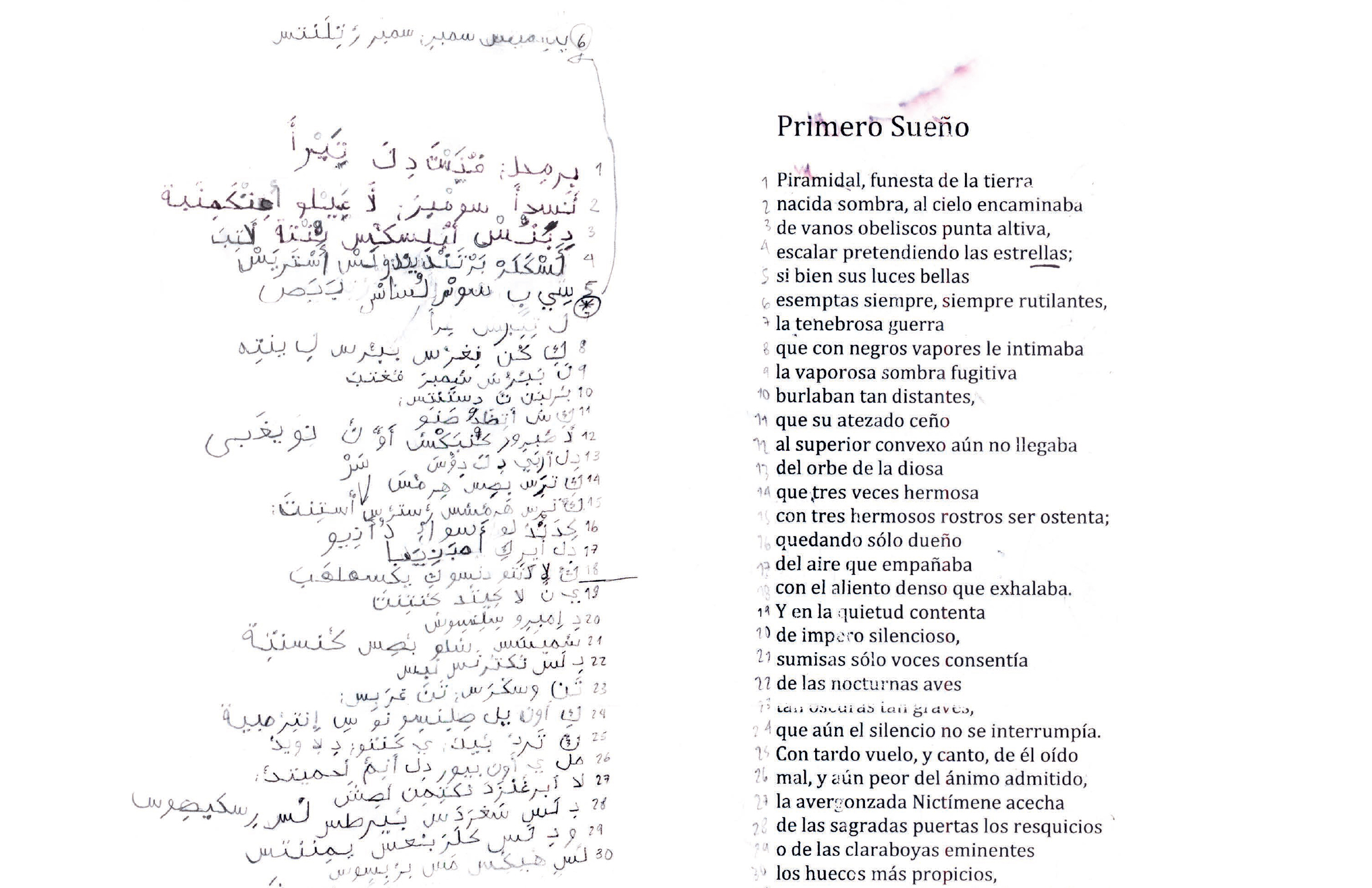

Le Primero Sueño [ premier rêve ] de Sor Juana Inès de la Cruz, poétesse mexicaine du XVIIème siècle, est un des piliers du siècle d’or de la littérature hispanique. Il s’agit d’un texte mystérieux, dont même les esprits les plus érudits n’arrivent pas toujours à déceler le sens. Fasciné par son foisonnement linguistique, j’ai eu l’idée de retranscrire l’intégralité des vers en caractères arabes. Je me disais, quelque part, que la traduction phonétique des mots énigmatiques du poème me ramènerait à une sorte d’invocation ou d’incantation magique, et pourrait me donner accès à une sonorité et à une musicalité impossibles à saisir quand on ne navigue qu’à l’intérieur de sa propre langue — comme avec ces mots rarement usités en espagnol que sont : altiva, pavorosa ou longas, الطيبا, پابوروسا, لونغاس. Car bien que Sor Juana ait maîtrisé l’espagnol mieux que quiconque à son époque, elle avait grandi en parlant le nahuatl, la langue « aztèque », ainsi que la variété afro-mexicaine de l’espagnol et le latin, raison pour laquelle elle avait un point de vue extérieur vis-à-vis de l’usage et de la sonorité de l’espagnol.

Pyramidale, funeste, پيراميدال فونيستا… Ainsi commence le monde labyrinthique élaboré par Sor Juana le long des 975 vers du Primero Sueño پريميرو سوينيو. Le poème est peuplé d’animaux, objets ou monuments (pyramides, obélisques) qui narrent le voyage de l’âme de Sor Juana qui observe et découvre le monde. Pendant son sommeil, l’âme visite les mondes anciens (Europe, Mésopotamie, Égypte) et « nouveaux », et dessine un univers onirique et surréaliste où tout se passe : les sens succombent au balancement de la houle nocturne ; les sons mystérieux sont entourés par la magie mythique de poèmes stimulants. En 2015, j’ai effectué un séjour à la Casa de Velázquez, à Madrid, lieu de résidence artistique ayant pour mission de développer les activités créatrices et les recherches liées aux arts, aux langues, aux littératures et aux sociétés des pays ibériques, ibéro-américains et du Maghreb. Lors de mon séjour, j’ai rencontré Marianne Brisville, collègue historienne et spécialiste en cuisine maghrébine médiévale, qui, après avoir regardé la retranscription du Primero Sueño en caractères arabes, m’a parlé de l’Aljamiado, une variante linguistique jadis disparue.

L’Aljamiado était un dialecte de l’espagnol qu’on écrivait en caractères arabes. Il était parlé par les anciens habitants d’Al-Andalus qui maîtrisaient l’arabe et l’espagnol et qui utilisaient cette écriture pour communiquer en secret. Ainsi, les arabophones se retrouvaient avec un texte qu’ils savaient lire mais dont ils n’arrivaient pas à comprendre le sens, tandis que les hispanophones n’arrivaient tout simplement pas à lire. Avec l’éviction des communautés arabophones de la péninsule en 1609, cette écriture a péri. Les populations arabes furent expulsées de la péninsule au XVIIème siècle, mais beaucoup s’étaient déjà installées en Amérique Latine, dans les territoires sous contrôle espagnol comme le Mexique ou la Colombie. En résumé, une bonne partie des premiers colonisateur·trice·s étaient les descendant·e·s direct·e·s des habitant·e·s arabophones d’Al-Andalus.

Au XVIIème, l’empire espagnol se servait de sa « gomme », une métaphore employée par l’écrivaine mexicaine Carmen Boullosa, pour, d’un côté de l’océan, essayer d’effacer la trace des peuples autochtones d’Abya Yala2, et, de l’autre côté, tenter de faire disparaître les traces de l’histoire arabophone dans la péninsule ibérique. Au vu de ces considérations, le siècle d’or espagnol ne met pas en lumière à sa juste valeur l’apport des écrivain·e·s mexicain·e·s, colombien·ne·s ou péruvien·ne·s, dont Sor Juana Inès de la Cruz.

Cela peut paraître fortuit, mais l’histoire familiale de Sor Juana remonte à ses grands-parents maternels, Pedro Ramírez de Santillana et Beatriz Rendón, qui venaient d’Andalousie et qui se sont installés à Yecapixtla, un village autochtone au pied des volcans, au Mexique. Il ne m’a pas semblé impossible d’imaginer que l’âme de Sor Juana, confinée entre les quatre murs de sa cellule de couvent, ait pu dialoguer, depuis la solitude d’un Mexique préhispanique qui ne cessait de s’effacer au profit de la construction du « nouveau monde », avec les mémoires des mondes anciens, dont l’Al-Andalus de ses aïeux, tel qu’elle en témoigne dans son Primero Sueño.

Mon projet pour la Casa de Velázquez portait sur les expéditions botaniques menées par la couronne espagnole en Nouvelle Espagne et en Nouvelle Grenade, les actuels Mexique et Colombie. Ce projet questionnait le désir de l’empire d’imposer une taxonomie latine sur un monde dont les colons ne maîtrisaient pas la cosmogonie. Certains des documents que j’ai étudiés se trouvent dans les Archives générales des Indes à Séville (Archivo General de Indias), où sont conservés les fonds les plus importants sur l’histoire politique, économique, culturelle et sociale de l’ancien empire colonial espagnol. La visite de ce mausolée a été pour moi la piqûre de rappel de la volonté historique de l’empire visant à glorifier les prouesses des invasions, le tout épinglé au cœur d’une des anciennes capitales politiques d’Al-Andalus.

Je me suis rendu en Andalousie à la manière d’un documentariste pour tenter de voir ce qui restait de la présence arabe sur ce territoire. J’ai trouvé des pistes dans les costumes et les festivités baroques de la semaine sainte, que je me suis amusé à filmer. Mais il manquait la langue. Je me suis rappelé du Primero Sueño, que j’avais, sans le savoir, transformé en Aljamiado. J’ai demandé ensuite à deux personnes arabophones d’interpréter le poème translittéré : d’abord, un monsieur algérien que j’ai rencontré lors d’un séjour à Toulouse, puis mon amie Anhar Salem d’Arabie Saoudite. Il a été intéressant dans le processus de lecture de la retranscription, d’entendre la différence entre la sonorité d’une locutrice de la péninsule arabique et une autre du Maghreb. En effet, j’ai essayé de transformer les sonorités espagnoles pour qu’elles soient lisibles par un·e arabophone, notamment les « e » et les « o », ainsi que certaines consonnes comme le « qu », les « gu » et les « c », « z », et « s » (au Mexique on ne prononce pas les « z » comme en Espagne). Cette transformation a eu une répercussion sur la manière dont les deux figurant·e·s bataillaient pour trouver une prononciation « correcte ». On ne lit pas des caractères, mais des mots, sans leur signification, l’exercice de lire le texte en Aljamiado s’est avéré être une vraie performance cérébrale et physique (de leurs cordes vocales). Anhar m’a dit, que pour elle, ces mots énigmatiques, qui ne voulaient rien dire en arabe à première vue, ressemblaient, par leur graphie, à des mots qu’elle utilise dans son arabe. J’ai pu constater le même processus mental chez le monsieur maghrébin, comme si les mots de cet Aljamiado s’efforçaient de se travestir en des mots arabes pour trouver un rythme unique dans la bouche de chacun·e.

De ce long voyage imprévisible qui m’a mené du Mexique à la France et à l’Andalousie, en passant par la langue arabe et les poèmes de Sor Juana, est donc né un film, Piramidal پيراميدال, associant des images des festivités de la Semaine Sainte avec l’enregistrement du poème. Celui-ci est structuré en trois chapitres. Dans le premier, se suivent des images filmées au ralenti (96 images par seconde), montrant des tronos, de lourds chars en bois transportant des madones et des saints. La cadence hésitante des voix suit la lenteur de ces symboles religieux qui sortent tout fraîchement d’autres époques. Dans le deuxième chapitre défilent beaucoup d’hommes virils portant des masques représentant des personnages bibliques, souvent féminins, en pleurs. Des arrêts sur image dévoilent les visages qui se cachent derrière ; les fleurs, les dorures et les pieds nus sur le bitume nous rappellent le caractère à la fois solennel et luxuriant de cette fête. Dans le chapître de fin il n’y a plus de voix, mais un montage des musiques trouvées sur place, les visages des sevillanas, ces femmes magnifiquement vêtues de noir, et de l’or ; de l’or dans les toques de la vierge Marie, dans les lueurs des bougies qui jettent leur cire sur les passants, dans les presse-cheveux des dames, dans les bois-dorés : ces éléments me transportent à ce dont Sor Juana devait être familière.

La langue espagnole, dans la splendeur de son ambition impériale, cache derrière elle les vecteurs de communication avec d’autres cosmologies, d’autres langues tels que le nahuatl, le quechua ou le guarani, et si on rembobine un peu plus, elle cache d’autres secrets, tel que l’Aljamiado. La semaine sainte catholique a toujours été un rituel magique pour moi : enfant, j’obligeais ma mère à rester éveillée pour faire les processions nocturnes de village en village pendant que je lisais la bible comme on lit un grimoire. Ces processions, ce sont comme un mole, ce plat mexicain aux composantes hétéroclites, dont les ingrédients nous permettent de faire un vœu. Quant à moi, je ne souhaite plus faire renaître le christ. Dans l’obscurité et l’opacité de cette nuit baroque, je cherche à montrer ce jeu d’ombres où se juxtaposent les échos des langues oubliées. Si les langues impérialistes, comme l’espagnol ou le français, sont des immenses bâtisses closes qui maintiennent sous leur garde l’accès à d’autres épistémologies, la redécouverte de l’Aljamiado peut être ainsi une lucarne, parmi tant d’autres, depuis laquelle on crée des rapports possibles avec celles et ceux qui se retrouvent confiné·e·s dans la lucarne d’en face.