Virginie

Je ne sais pas par où commencer…

Barbara

Je vais ouvrir une page pour noter des choses.

Virginie

C’est un exercice un peu étrange, puisque cet entretien est destiné à présenter à d’autres un projet dont nous avons déjà discuté de nombreuses fois ces dernières années et autour duquel nous avons tissé une relation. Il va falloir rembobiner et trouver des manières de raconter ça. Pour jouer le jeu, je voudrais te demander comment tu te présenterais si on se rencontrait aujourd’hui pour la première fois ?

Barbara

« Artiste », je n’ai pas trouvé d’autre manière de me présenter. Je ne dis plus « danseuse », même si j’en suis une. Le sens commun du terme « danseuse » s’avère lacunaire considérant les formats que j’emploie. Idem pour « chorégraphe », qui dans le meilleur des cas subordonne « danseuse », et « performeuse », que tous les logiciels de traitement de texte corrigent par « perforeuse », est toujours suivi par son cortège de questions. Donc « artiste ». C’est un très joli mot qui embrasse et confond tous les imaginaires.

Virginie

« Artiste sans spécificité » ?

Barbara

Dernièrement, je me suis lancée dans le jardinage, en plus, sans aucune technique. Donc : « Artiste non spécifique » [rires].

Virginie

Ça nous fait un point commun, se lancer dans le jardinage sans aucune technique.

Barbara

Oui, il est aussi question de jardinage dans Rester. Étranger, de mouvements racinaires et de tropismes. Les déracinements et les enracinements précaires se succèdent sur le chemin des auteur·es à travers les continents et jusque dans la langue française. On parle tout le temps d’enracinement en danse. C’est justement parce que le corps de la danse ne finit pas dans les pieds mais peut être envisagé et vécu comme une progression, irrésistible et intentionnelle, de l’identité toute entière dans d’autres identités, humaines, animales, végétales, minérales. Rester. Étranger est un tropisme. Une inclination vers l’autre qui nous mène au format de la famille, et une inclinaison vers le bas, une prédisposition à s’approcher de ce qui est en-dessous. J’ai une relation étroite avec le sol que je scrute tout le temps et dont j’aime prendre soin a carponi, en rampant. Là, j’en suis aux tomates, aux courgettes, voilà.

Dans Rester. Étranger la parole est agriculture. On y plante l’art. On veille à ce qu’il prenne à la racine. On cohabite avec le bourgeonnement d’artistes que personne n’attendait.1

Virginie

L’idée de cet entretien, c’est justement de revenir aux racines de Rester. Étranger, de remonter le fil du projet et de dérouler ses multiples ramifications. Ce n’est pas simple, car l’une des grandes qualités de Rester. Étranger, c’est sa résistance à la notion même de « projet », comme quelque chose qui aurait une finalité, une durée, un cadre, quelque chose de mesurable. « Rester. Étranger n’est pas un projet puisqu’il n’a d’autre objectif que de passer », écris-tu dans un texte récent. Rester. Étranger, ça ne se résume pas, ça ne se contient pas, ça déborde de toutes parts. Tu l’as dit toi-même, ce projet (à défaut d’autre terme, dans l’immédiat) n’a pas d’extérieur : pour le connaître, il faut le faire, il faut rentrer dedans, passer un seuil ou une porte.

Je me disais donc qu’une manière possible de le raconter serait de passer par les lieux qu’il traverse mais aussi qu’il fabrique : il y a ce qu’on appelle encore « l’espace public » (les rues de Paris, la place Stalingrad…) ; les espaces administratifs (la préfecture, le territoire français…) ; les lieux d’apprentissage (les cours de français du Bureau d’Accueil des Migrants, l’université Paris 8…) ; les lieux culturels (la Ménagerie de Verre, la Terrasse de Nanterre, Khiasma, les Laboratoires d’Aubervilliers…) ; mais aussi des espaces considérés comme « domestiques » ou « privés » (ton appartement, des maisons d’ami·e·s, la maison Rester. Étranger à St-Denis) ; des espaces de publication (le site Internet, la r22 Tout-Monde, des revues, la future maison d’édition, un livre à venir…) ; et enfin, des espaces qu’on pourrait qualifier de seuils, justement, comme des vitres, des fenêtres, des post-its, des cartes, des rouleaux de papier, des photographies, qui sont à la fois des points de rencontre et des archives plus ou moins durables du projet. Tous ces lieux, matériels ou immatériels, ont accueilli le projet mais l’ont aussi transformé. Rester. Étranger a fait s’effriter les contours de ces lieux, leurs usages et ce qu’on a l’habitude d’y projeter. Pour commencer cette traversée, pourrais-tu nous dire où commence Rester. Étranger, si l’on devait situer ses racines ?

Barbara

On pourrait dire : sur un seuil, dans une transition entre le dedans et le dehors, à califourchon sur une frontière. Ou dans un sac de riz transporté à bout de bras. Car Rester. Étranger s’enracine et pousse dans l’écart entre deux territoires. C’est sous un pont, c’est dans un renfoncement au bord d’une Nationale, c’est au fin fond de la nuit, c’est au pied d’un immeuble, dans cet écart maintenu par l’implantation d’un habitat précaire, qu’on rencontre le projet, sous l’apparence d’une personne qu’on n’attendait pas. Une personne dont la société semble ne rien attendre. Une personne qui n’est pas à sa place. C’est dans cette rencontre imprévue, qui n’est ni désirée, ni préméditée que se situent le début du projet et sa progression.

Le premier lieu du projet, en 2014, est la rencontre avec Rodika Negroiu, une femme Rrom d’une cinquantaine d’années, assise à l’entrée du métro Censier-Daubenton, souffrante, avec une rage de dents. Je me suis accroupie pour lui parler, à force de gesticulations nous avons convenu de partir bras dessus bras dessous vers les urgences dentaires de La Salpêtrière. Ainsi et de suite sont arrivées les autres rencontres, avec la famille de Rodika, sa cousine Tincuta, sa fille Lumiza, son frère Emile, sans oublier Claudia, Gheorghe et les enfants, oh combien d’enfants, dans l’interstice de notre espace urbain. Cela a été un apprentissage et une confirmation de mon inclination vers ces artistes méprisés, bannis, invisibilisés, venus joindre leur existence hirsute à la notre. Afin de lui rendre au passage un brin d’épaisseur en la creusant. Creusant aux abords des cités pour convertir un espace omniprésent. À l’intérieur duquel nous sommes devenus un peu absents. Un espace public privatisé jusqu’aux ornières. Jusqu’aux portes cochères. Les strapontins inclinés. Les écoulements des gouttières. Qu’il nous appartient de maintenir en place. Marquant nos bords comme on marque un but. Disciplinant les frontières avec des méthodes interdisciplinaires. (manuscrit de Rester. Étranger)

Chaque rencontre redirige, problématise, étoffe et complexifie ma quête d’un projet qui est toujours en cours finalement.

Dès 2013, après trois années de collaboration avec l’équipe des Laboratoires d’Aubervilliers pour le projet « Enfant. Guitare. Rouge », j’ai continué de partager cette question de la transition entre les dedans et les dehors de notre société avec Barbara Coffy et Tanguy Nédélec, respectivement l’administratrice et le directeur technique des Laboratoires à ce moment-là. C’est en 2015 que Mathilde Villeneuve, Alexandra Baudelot et Dora Garcia, la nouvelle direction des Laboratoires, m’ont proposé d’écrire un projet pour la manifestation « Hospitalités » du réseau TRAM. Cela a pris la forme d’un pèlerinage, en amont de la manifestation, performance déambulatoire de deux mois et demi reliant 32 centres d’art d’Île-de-France, suivi par 32 performances portées avec Barbara Coffy et Tanguy Nédélec. Puis Rester. Étranger a pris place dans une publication en ligne, toujours active aujourd’hui, où nous avons été rejoints par Barış Yarsel, auteur stambouliote, et Marian del Valle, chorégraphe, auteure et chercheure en danse. Ensuite, cette question je l’ai tirée, tirée, et déplacée avec moi, jusqu’à la rencontre avec Abdellah Ismail sur la place de la Bataille de Stalingrad en octobre 2016.

Au commencement la volonté d’évacuer la hiérarchie avec son cortège d’assignations. Le premier énoncé du projet : « Comment on entre en France ? Comment on entre dans la langue française ? » et « Comment on entre dans l’art ? ». Ou encore « où commence l’art ? Quel est le moment de l’art ? ». À partir de cette frontière, ou de cette porte entrebâillée l’œuvre s’étale sur tous les versants géopolitiques sans négliger de creuser le sillon d’une agriculture nouvelle, mise en péril par l’aridité de la langue administrative et juridique. Une mise à l’épreuve souvent morbide et mortifère.2

Virginie

Peux-tu raconter les circonstances de cette rencontre ? Pourquoi te trouvais-tu à Stalingrad en 2016 ?

Barbara

J’allais visiter un appartement et, en sortant du métro Avenue de Flandre, j’ai été piégée dans une rafle. La police démantelait un campement de plusieurs centaines de migrants sur la platebande entre les deux voies. Une scène de fuite, de jeunes arrosés au karcher, sur un sol ébouriffé, jonché de chaussures, de sacs de couchage trempés, de tentes évidées, piétinées, et des riverains qui se rendaient à la boulangerie. J’ai appris que le BAAM [Bureau d’Accueil et d’Accompagnement des Migrants, NdE] organisait des cours de français en plein air sur la Place de la Rotonde, et j’ai pris rendez-vous pour intégrer un binôme linguistique. Quarante-huit heures plus tard, j’ai été appelée à assister au cours de français pour débutants, qui était tenu par Maurane Dovand. Elle m’a présenté Abdellah. Tout s’est passé sous la pluie, dans l’éclairage glauque des réverbères. Nous étions cinq femmes pour une quarantaine d’hommes.

Virginie

Et vous vous êtes revus régulièrement ?

Barbara

Ça a été compliqué au commencement. Connaissant mon engouement pour la difficulté, et mon incapacité à ne pas m’engager entièrement dans les choses, j’ai eu peur sur le seuil de cette relation. On se retrouvait une fois par semaine sous le même réverbère et on allait jusqu’à la médiathèque Hergé, qui était un rempart pour les jeunes exilés et leurs binômes francophones. Nous écrivions à quatre mains et en lettres capitales dans le même carnet. À la fin de chaque séance il détachait les pages et repartait. J’ai rapidement transgressé le protocole proposé par le BAAM en l’invitant dans le petit appartement de la rue Pestalozzi, qui a été la base de la famille avant la maison de Saint-Denis. Nous échafaudions une relation asymétrique à partir de l’écart béant entre nos situations. Malgré cela, je peux dire que l’amitié d’Abdellah a été fondatrice à plein d’égards. Il m’écrivait sur WhatsApp en se traduisant de l’arabe avec un traducteur Google, le ton qui en résultait était souvent intimidant. Quand mes réponses étaient indéchiffrables, je les doublais avec un message vocal.

Pour arriver à se comprendre il a fallu passer par la présence, passer du temps ensemble, nous éloigner petit à petit de Stalingrad, marcher côte-à-côte pour, au fur et à mesure, construire un lexique commun. On passait à côté d’un réverbère, à côté d’un banc, et je lui disais : « ça, c’est un banc. » Et on écrivait : « banc » ; et on répétait : « banc ». « Ça c’est le trottoir » : « trottoir »… Et c’est comme ça qu’on a commencé à se comprendre. Il posait beaucoup de questions, c’est quelqu’un de studieux, en fait, d’une intelligence aigue. Très vite il a commencé à creuser, à composer, en étudiant parfois pendant plusieurs jours le sens d’un mot, comme le mot « amour ». Donc voilà, c’était la méthode active, on pourrait dire. On marchait, on nommait ce qui nous entourait, on se reposait sur les bancs, ou mangeait en nommant les aliments, on détaillait les goûts. J’ai commis plusieurs maladresses, je m’en rends compte rétrospectivement, en voulant lui ouvrir mon cercle familial et amical je l’ai parfois exposé à des situations inconfortables, avec trop de personnes et de sollicitations. Héloïse Pierre-Emmanuel et Chloé Schmidt, ainsi que son enfant Lester, mon fils Bartolomeo, ont été les pionnières et les pionniers de l’expérience, fabricant une passerelle dans l’écart béant entre nos mondes, à force d’amitié, d’hospitalité dans nos appartements respectifs, dans les foyers, dans les parcs, sur les murets et jusqu’à la Ménagerie de Verre.

Il y a un train dans la conjugaison du présent continu. Pour nous qui aimons les voyages économiques c’est une excellente nouvelle. Jusqu’ici nous avons voyagé avec la essenséeffe. Ce n’est pas économique. Là-bas il y a des contrôleurs assermentés. Dans le train de la conjugaison il y a d’autres contrôleurs. Mais ils sont vieux. Forcément plus lents. Occupés par les cérémonies incessantes qui célèbrent la gloire de la langue. Nous. Nous avons le temps de sauter les barrières.3

Virginie

Comment se passe la transition entre ces bancs, ces rues nocturnes, et un centre chorégraphique comme la Ménagerie de Verre ?

Barbara

Marie-Thérèse Allier [la directrice, NdE] m’avait demandé un projet ouvert sur des ateliers d’écriture. Et j’avais écrit ce projet de permanence dans l’espace du rez-de-chaussée, qui s’appelait Artiste. Viens, et qui se conjuguait avec Héloïse Pierre-Emmanuel, Barbara Coffy, Barış Yarsel, Claire Harsany, Chloé Schmidt, et dans lequel je suggérais aux co-auteurs bénévoles l’écriture chorale d’un livre. Un chœur au sens grec antique de la répartition du poids de l’insupportable. Rester. Étranger. Trouver dans la forme d’un livre. L’hospitalité absolue dans la langue. Venez. VENEZ. Restez. RESTEZ. Etrangers. Art. Va. Art. Viens. Au plus près. Au loin. Artiste. Viens.

La langue française que je redécouvrais avec Abdellah, m’a poussée à l’inviter à la Ménagerie, dans un premier temps pour le cours de français. Tu le sais, je choisis quasi exclusivement les lieux de passage pour installer ma recherche. Le lieu choisi pour cette permanence était très exposé à la rencontre, le hall publique et passant du rez-de-chaussée avec sa cafétéria. Abdellah est entré dans le travail de cette manière-là, poussé par ma fougue et mon enthousiasme habituels. Ça le faisait rire mais il observait tout avec circonspection et prudence. Ça a commencé comme ça, par des tâtonnements. À ce moment-là, avant le clash4, la Ménagerie de Verre était encore un lieu accueillant pour nous. On était entouré de ces êtres qui l’intriguaient, danseurs et danseuses, par le bouillon sonore des voix et des musiques, par les présences fortes, comme celle de l’incontournable Jean-Luc Verna. Les rencontres se succédaient. C’était un univers familier pour moi qui devenait familier pour lui. Quand il s’est senti plus en confiance, il a amené sa fratrie soudanaise, cinq jeunes Tamas, qui ont constitué avec Héloïse, Barış et Barbara, le premier noyau d’auteurs du projet.

On manquait de « professeurs » de français. La première à répondre a été la comédienne Virginie Colemyn. Elle a donné cours à Hussein Abdallah, une personnalité éblouissante, rebaptisé Hussein Forever. Virginie lui a ouvert les portes du théâtre de l’Odéon, dans des espaces qui lui ont été attribués par la direction. Sur notre groupe WhatsApp, Hussein postait des photos depuis les salles du théâtre de l’Odéon [rires] et vantait les victoires du Paris-Saint-Germain.

Un jour Hélène Iratchet, chorégraphe en résidence comme nous à la Ménagerie, est venue se présenter. Avec ma précipitation habituelle, je lui ai dit « Ben tiens, justement [rires], est-ce que t’as des enfants ? » cherchant peut-être à titiller en elle une sorte de penchant, enfin, de « conscience féminine » [rires]. Parce que j’avais pu constater qu’il y avait une majorité de femmes qui avaient ce temps à dédier. Et ça a été une rencontre vraiment heureuse, celle d’Hélène et Abdelaziz Abdelkarim. Il y a eu quelque chose d’immédiatement familial et chaleureux et dynamique dans la réponse d’Hélène. Viviana Moin, performeuse et chorégraphe, a donné des cours de français révolutionnaire à Masri Omar. L’amie qui se proposait de donner cours à Hassan Abdallah nous a posé un lapin, du coup je l’ai remplacée. Hassan est, depuis janvier 2017, l’auteur le plus assidu, celui qui a induit les gestes qui sont devenus les gestes performatifs du projet. C’est Hassan qui a rencontré sans philtre mon travail d’artiste en le bouleversant.

Virginie

Peux-tu en dire un peu plus sur ces gestes ? Ce sont des gestes d’écriture et de partage, à la fois entre vous et avec d’autres….

Barbara

Comme il n’y a ni langue ni alphabet commun entre nous, nous avons avancé avec des lettres suivant une ligne d’encre sur la bobine de papier. Chaque bobine fait plus ou moins 40 mètres, alors la ligne d’écriture peut se prolonger d’autant. On déroule sur une des tables de la cafétéria, assis côte à côte et on écrit en même temps. Des A des B, des C, des mots en attaché, nuage, soleil. La bobine se déroule au fur et à mesure, une boucle se dépose au sol. On prononce à voix haute. On rembobine. On déroule au sol sur une ligne droite, on relit en longeant cette ligne.

Notre deuxième outil, c’était la radio. On mettait ce micro entre nous alors qu’il ne parlait pas français, c’est ma manière un peu abrupte de mettre en place des choses [rires]. Et lui aussi, avec sa capacité à répondre avec les trois mots qu’il connaissait. Nous avons publié cette séquence sur l’antenne Rester. Étranger de la r22 Tout-Monde, ça s’appelle « Chaud comme la pluie ». Donc il y a ce rapport à la voix, au son de la voix et de sa voix. En particulier ce son que tu entends quand non seulement il répète le mot, mais qu’il le comprend. C’est la même émotion ressentie quand ton enfant répète un mot pour s’exprimer. Ce mot est tout de suite imprégné d’une affection, il est enraciné. Ce n’est pas juste un son d’imitation, déjà il est entré plus profondément dans la personne.

Ensuite, on a utilisé l’application WhatsApp. On a créé le groupe Laisse tomber la girafe (d’une des premières phrases remarquables d’Abdellah en français), d’abord tous les deux, puis avec Hussein, puis Chloé, Héloïse, Abdelaziz, Masri, Hassan et Omar Haroune, Barbara et Barış, qui se faisait appeler « Boris » [rires]. WhatsApp a été le théâtre de la famille. Il était souvent question des victoires du PSG. Mais aussi d’oiseaux, de plantes, de recettes soudanaises (Hussein est cuisinier), de deuils, d’amour, de villages pillés au Darfour. Chloé et Hussein étaient les performeurs époustouflants. La famille est née dans ce théâtre.

Il y avait donc ce rapport à la voix, au geste et à l’espace. J’avais apporté mes outils habituels, les cartes (des fiches bristol blanches, inscriptibles, de différents formats) et les bobines pour caisse enregistreuse. Chaque jour nous écrivions de nouvelles cartes : soit des mots en tamunkik (la langue du peuple tama), ou alors des fragments de mes textes, que je disposais religieusement sur le sol. Un soir j’ai vu Hassan les ramasser, buste rabattu sur les jambes tendues. Il avait une gestuelle que je n’avais jamais vue dans ce lieu qui m’a donné envie de travailler le geste de « semer », de soigner le rythme de disposition en observant le surgissement aléatoire d’une forme. Je montais au premier étage et photographiais la cartographie. Le premier tirage dessinait les contours du continent africain. Chaque soir Hassan récoltait les cartes que nous disposions soigneusement sur une étagère avec les bobines.

Le projet s’est échafaudé petit à petit, à travers une narration orale (cartomancie) de la disposition aléatoire quotidienne des cartes au sol, en plein milieu du passage. Les habitants de la Ménagerie et les visiteurs occasionnels s’arrêtaient devant cette ligne. Nous l’indiquions comme étant la frontière entre le Tchad et le Soudan, autour de laquelle le peuple Tama avait été déplacé au fil des époques. Nous racontions l’histoire de ce peuple transfrontalier. Du fait que le mot étranger n’existe pas dans leur langue et qu’il existe dans chaque village une maison vide, prête à accueillir le nouveau venu. Le jeu qui se constituait était bilingue français/tamunkik.

Hassan a été le premier à utiliser les images satellites pour montrer d’où il venait. Il cherchait son village arpentant à l’écran un environnement rocailleux, alternant zones désertiques et boisées jusqu’à distinguer les routes et bientôt les contours des maisons traditionnelles, l’organisation de cases dans les domaines familiaux. Parfois les images satellites montraient des villages fantomatiques, effacés par les incendies et les exactions. Au Sud, à l’Est, à l’Ouest, on parcourait virtuellement les routes du Darfour. Les images ressemblent à des agrandissements de la peau, tu sais, une peau avec des tâches de rousseur ou des grains de beauté. La lecture des images satellites nous a probablement orienté naturellement vers la cartographie, la lecture des formes occasionnées par la distribution de cartes.

Ça vous change une langue toutes ces bouches étrangères qui l’adoptent. Qui la parlent. Qui la pensent. Qui la rêvent. Oui. Ils ont des rêves. Entrer à l’université par exemple. En FLE. Parler la langue qu’on a ceinte d’accents. Tressée d’accords. Conjuguée et hissée sur le donjon de la prononciation. Une langue d’orfèvres avec des mécanismes d’horloger.5

Virginie

C’est frappant, dans ce que tu racontes, à quel point vous avez bricolé vos outils, soit en détournant des outils existants, comme WhatsApp ou Google Maps, soit en inventant vos propres outils et manières de faire. Pour ma part, je n’ai encore jamais assisté à aucune ouverture publique de Rester. Étranger, ni rencontré les personnes avec lesquelles tu travailles, hormis celles que je connaissais déjà. Ma rencontre avec le projet s’est donc faite par la radio, par l’écoute de ces voix qui me sont peu à peu devenue familières, de ces accents aussi. Je trouve que c’est une façon extrêmement belle, touchante et hospitalière d’envisager l’écriture dans ce projet. Car elle accueille des langues et des accents qui se chevauchent et cohabitent assez joyeusement, qui ouvrent le français au pluriel. Les séquences radio sont des invitations, des portes d’entrée aussi bien pour les personnes avec qui tu travailles que pour celles qui vous écoutent. Il me semble que l’écoute est une dimension très importante de ce projet, au sens où peut l’entendre la théoricienne afro-féministe Tina Campt, selon laquelle l’écoute engage les corps dans une relation à la fois affective et politique. Peux-tu revenir sur la manière dont le projet se fabrique avec la radio, puisque l’antenne continue d’être alimentée jusqu’à aujourd’hui ?

Nous avons pris connaissance des routes critiques qui mènent en France. Mais comment arrivons-nous dans la langue française ? Lorsque le dialogue a été brisé par les déroutes géopolitiques il est honorable d’écrire. De poser sur le seuil du langage un tapis de tendresse. Tissé à partir de nos pages disparates. Cela explique les irrégularités. Les dissonances. Les assonances. L’agencement des motifs poétiques parfois isolés de leur séquence. Cela explique l’hésitation assumée à accomplir la symétrie tant attendue. Rester. Etranger. Trouver dans la forme d’un livre. L’hospitalité absolue dans la langue.6

Barbara

C’est Olivier Marboeuf qui nous a proposé une antenne radiophonique pour Rester. Étranger en janvier 2017 et qui nous a donné les clés de Khiasma en mars pour abriter le projet après notre départ de la Ménagerie. Mathis Berchery et Kieran Jessel, puis Simon Marini et Victor Donati, tous coordinateurs de la r22 tout-monde entre 2017 et aujourd’hui, ont été et sont aujourd’hui des collaborateurs, amis et alliés précieux. Chaque émission a été enregistrée sans préméditation. Le montage m’a beaucoup amusée, avec les moyens du bord j’ai voulu composer une musique autour de la voix de chaque personne, fabriquer un refrain bancal à partir d’une phrase, plutôt qu’autour d’une narration qui aurait été pré-écrite.

Les circonstances du premier enregistrement sont assez exceptionnelles. Audrey Gaisan Doncel, danseuse, était venue en visite à la Ménagerie. Alors qu’elle se préparait à partir, elle a croisé Hussein et Abdallah qui venaient pour le cours de français, et finalement Audrey est restée. Donc on s’est ajusté sur deux tables voisines. Audrey a fait des enregistrements pour Hussein avec son téléphone, pour l’aider dans la prononciation des textes (c’est là une technique que nous avons adoptée définitivement). À la fin de cette session imprévue, après le départ des garçons, Audrey était bouleversée, et l’empathie entre nous était vraiment forte. C’est là que nous avons pu situer l’œuvre Rester. Étranger dans la puissance inexplicable de la rencontre.

D’autres personnes nous ont rejoint et ont vécu cet impact-là, cette émotion que personne n’a vraiment réussi à décrire de manière claire. On pourrait parler de seuil du projet. À partir de là, je me suis vraiment concentrée sur la rencontre, faire se rencontrer un maximum de personnes qui me semblaient des gens bien, leur faire rencontrer le projet.

Virginie

À quel moment commences-tu à formuler l’idée de « faire famille », qui me touche beaucoup ? Au départ, je l’avais comprise comme une sorte de remise en question de ce qu’on s’autorise d’habitude quand on fait une famille. Quelque chose qui viendrait ébranler nos imaginaires encore très normés de ce que peut ou devrait être une famille d’un point de vue social, affectif ou encore légal. « Ce format très imparfait qu’est la famille », comme tu dis dans le texte co-écrit avec Kassim Koné [op. cit.]. Mais tu as aussi parlé à plusieurs reprises de sentiment maternel, du rôle des femmes dans ce projet, et de la façon dont Rester. Étranger s’est appuyé sur le temps, la disponibilité et l’affection que des femmes sont prêtes (éduquées ?) à offrir. On pourrait alors plutôt y voir l’héritage d’une fonction assignée aux femmes dans la famille traditionnelle, bien que cette forme d’hospitalité radicale puisse aussi être envisagée de manière féministe, presque comme un contre-pouvoir. C’est une dimension que je n’avais pas perçue. Il y a donc cette idée d’une famille étendue, non biologique (qui me fait penser au making kin de Donna Haraway, qu’on peut traduire par « fabriquer de la parenté ») et en même temps, des rapports de filiation et d’amour maternel sont en jeu, qui vont jusqu’à des démarches d’adoption. Comment est-ce que tout ça se noue, dans ce que tu commences à raconter ?

Il se trame entre nous une espèce de famille. Soudaine et irrégulière elle habite toutes les fractures ostensibles. Elle s’organise dans les transitions. Elle est transition. Elle est relais. Elle est mère. Elle est fils. Elle est Bonjour les amis. Elle résilie les chimères des identités assignées. Elle est pays.7

Barbara

C’est quelque chose qui s’est imposé, qui a été formulé de manière indirecte et dont j’ai été la spectatrice. C’est Hussein qui, le premier, m’a présentée à ses amis comme sa « deuxième mère ». Personne ne m’a jamais appelée « maman », mais plusieurs l’ont fait à l’écrit : « merci ma maman », « ça va la mère ? », « c’est ma mère 2 »… Je ne sais pas à quel point c’est valorisant pour une artiste d’avoir cette place-là dans un projet artistique. Ça pourrait même paraître dévalorisant si on n’embrassait pas cette proposition ou cette demande. Donc je l’ai embrassée. Ça coïncide avec le moment où Barbara Coffy, avec qui Rester. Étranger a commencé en 2015, est devenue mère. Barbara est venue enceinte, puis en famille dans le travail. Un jour elle n’était plus seule, iels étaient trois, avec Eva, qui a commencé à ramper au milieu des cartes, et Barış, qui ne parlait pas français et qui arrivait de loin avec les mêmes problèmes d’inscription dans le territoire et dans la langue. Et puis il y avait la famille de Rodika qui était à l’origine du projet, qui avait aussi induit beaucoup de changements dans ma pratique artistique en l’orientant plus précisément vers une conception élargie et poreuse de la famille. Une forme très inclusive, étrangère à la famille de sang et de nom. Donc ce n’est pas venu de moi. C’est arrivé. La famille est arrivée.

Je compose avec les choses que j’observe, que je vis. Et parfois qu’on m’impose, et qui m’orientent. De tous les mouvements du projet, celui de faire famille a soulevé énormément de questions chez les personnes qui sont entrées dans le projet par la suite, qui l’ont côtoyé, l’ont aidé ou l’ont fait avec nous. Elles et ils se sont posé des questions sur leur propre famille, sur la relation à leurs propres parents… C’est un projet qui explose d’affects. C’est vraiment explosif. Et puis la famille, c’est aussi ce qui a été quitté, perdu, par plusieurs auteur·es du projet, c’est aussi un horizon, la famille. Quelque part, mon rôle de mère, c’est d’être à la place du manque, la place où personne d’autre ne pourrait se mettre. Il y a une absence fondamentale, énorme, impossible à incarner. C’est une posture peu commode celle de la mère.

La famille est un chœur tragique et récalcitrant. Formé et déformé au hasard de relations tantôt abruptes tantôt plus dégagées. Toujours affectées et à mon sens engageantes. Chaque personne est un arbre dans « notre jardin de terre retournée.8

Virginie

J’entends dans ce que tu dis des échos de conversations que j’ai menées ces derniers temps avec des personnes qui sont dans une position d’écoute et de disponibilité assez radicale, et qui n’ont pas à leur tour, comme tu le décris, la possibilité de se raconter ou d’être écouté. C’est vrai qu’il y aussi une forme de danger dans la façon dont tu t’exposes à travers ce projet. D’autant plus lorsque tu prends en charge ce rôle maternel, que je ne t’avais pas entendu formuler de façon aussi aigue jusqu’à présent. Je me demande s’il te reste un lieu à toi, où tu puisses te protéger, un lieu en dehors du projet en fait ?

Barbara

C’est la question depuis la naissance de la maison. C’est difficile de composer, de retrouver l’artiste, ou même un imaginaire de moi en tant qu’artiste qui existerait à l’extérieur de ce projet. J’ai beau partir en Normandie, en Italie ou en Belgique, il n’y a plus de dehors. Avec Rester. Étranger, j’ai mis en place un processus qui me prive progressivement de la place d’auteure. C’est une transition volontaire et impérieuse du je vers le nous. Mais qui se révèle néanmoins douloureuse. Il y a quelque chose de contradictoire dans cette ambition de céder ma place, de céder l’essence même de ma pratique, car il s’agit de perdre quelque chose de fondamental, de le céder « à la faveur d’un changement nécessaire ». L’unique lieu de protection qui reste est la relation. Les relations humaines à l’intérieur comme à l’extérieur de l’œuvre. Sans Hassan Abdallah, Sabrina Pennacchietti, Nicole Koffi, Mohamed Bamba, Prince Pacome Nangoh, Kassim Koné, Caroline Sebilleau, Marian del Valle, Barbara Coffy, Tanguy Nédélec, Barış Yarsel, Pascaline Denimal, sans Bartolomeo Terrade, Christine Pécheux, Denis Mariotte, Renaud Golo, sans Audrey Gaisan, Eric Yvelin, sans Olivier Nourisson, sans Olivier Marbœuf, Simon Marini, Victor Donati, sans Sandrine Moreau, Aurore Després, sans toi Virginie, j’aurais probablement perdu courage et laissé tomber…

Je me suis aussi sentie très très seule dans le travail artistique à un moment donné. J’avais beaucoup marché, écrit et rencontré des personnes sur le chemin, mais je ne les avais plus revues. D’où cette insistance à rester, à rester dans cette création assez étrange, celle d’un corps familial, qui remet vraiment en question l’identité de l’artiste comme n’étant plus une personne mais une famille. Pas une famille de sang mais une société de personnes, comme dans le cirque traditionnel finalement, une famille qui s’élargit. Alors il a fallu jouer et affirmer cette orientation dans l’écriture, dans le langage, dans la présentation du projet. La famille apparaît déjà en 2016 dans l’énoncé du projet. Après, j’ai continué à porter cette ambition folle, malgré tout ce qui a pu arriver. On a toujours été hanté par ce monstre, incarné à chaque fois par une personne différente pointant l’index vers la sortie, une personne incarnant le cerbère du racisme enchaîné à la culture française. Il aurait fallu un exorcisme pour apaiser le rugissement ébranlé par ce rejet épidermique. Ainsi la scène du rejet a-t-elle été rejouée dans plusieurs lieux que nous avons fréquentés, à ne pas y croire.

Virginie

J’imagine que la maison est arrivée comme un endroit où vous protéger de ce monstre qui poursuit le projet. Mais avant d’y entrer, j’aurais voulu faire un détour par un autre lieu récurrent de Rester. Étranger : la vitre. Je pense à la Vitrine de Nanterre, qui vous accueille quelques mois après votre départ de la Ménagerie de Verre ; mais aussi à la fenêtre de votre cuisine à St-Denis, sur laquelle vous écrivez « des problèmes de français ». Tu parles souvent de seuil, d’entrée, de rapport entre intérieur et extérieur. En devenant support d’une écriture éphémère, la vitre brouille la distinction entre intérieur et extérieur, espace privé et espace public. Elle offre une surface d’exposition qui se laisse traverser par le regard, dans les deux sens. Comment la vitre devient-elle un espace important du projet ?

Barbara

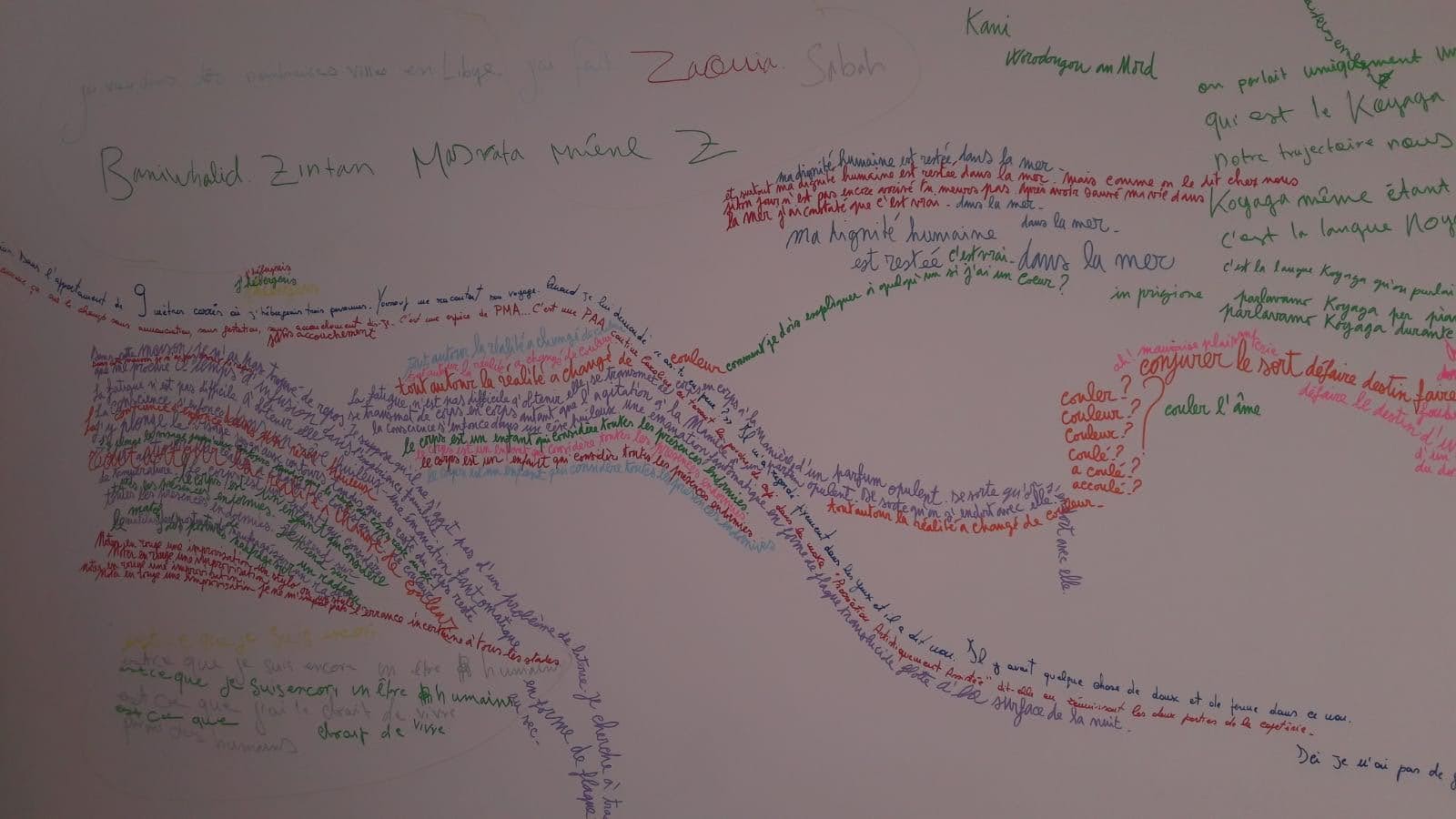

La vitre est arrivée à Nanterre, suite à l’invitation de la directrice de la Terrasse, Sandrine Moreau, de disposer de cette vitrine sur la place Mandela de février à septembre 2018. Nous avions décidé de trouver une modulation pour le titre, de manière à accompagner le processus pendant plusieurs années, voire pour toujours, sans briser la lignée familiale. Rester. Étranger est devenu le nom de l’auteur. C’est là que j’ai perdu ou plutôt cédé ma place d’auteure contre celle de coryphée ; ainsi la famille est devenue l’auteure. Malgré les allées et venues des un·es et des autres au dedans et au dehors de l’action dans l’œuvre, malgré le très jeune âge de certain·es, nous visualisons la famille comme auteure et héritière d’une œuvre toujours en cours. La vitrine a porté l’écriture familiale. L’écriture manuscrite géante d’Hassan, sa calligraphie, portait la marque fracassante de son entrée dans la langue française.

Hassan Abdallah, Abdelaziz Abdelkarim et moi, avions réalisé un film vidéo l’été précédent, dans la maison d’Anne Morin, où nous avions habité plusieurs semaines. J’avais apporté des feutres-craie et nous avions pris l’habitude d’écrire sur les vitres. Hassan avait composé une variation autour du verbe « adorer », c’était un poème en fait. Debout sur une chaise, en tongs, il avait écrit : « J’adore adorer, je dors dormir, je dore mes amis, j’aime dormir, mes amis me dorent et mes amis m’adorent », qui a donné le titre à notre permanence à la Terrasse : « Mes amis m’adorent. »

Ainsi le geste d’Hassan est devenu le motif principal de cette permanence, qui a duré un an. Le 14 février 2018 [rires], Place Nelson Mandela à Nanterre, Barbara Coffy et Barış Yarcel étaient là pour filmer le moment. Leur fille Eva, minuscule dans sa veste rouge, gambadait aux pieds d’Hassan qui, avec son énorme pinceau, écrivait sur la vitrine : « Venez. Restez. Étrangers. ». Ce qui était exposé était bien ce geste, plus que la phrase elle-même. Il écrivait très très grand, en attaché, et à ce moment-là, Sandrine Moreau arrivait en vélo, et elle a vu, à une centaine de mètre déjà, elle a senti l’impact de ce premier geste. Que nous avions décidé de tracer depuis l’extérieur de la vitrine, face à la Préfecture qui se reflétait dans la vitre avec le mouvement des passants et des voitures. Nous voulions que l’écriture s’effrite et se désagrège au fur et à mesure. En séchant, le blanc d’Espagne redevient poussière. Un nettoyeur de vitres est d’ailleurs venu nous donner sa carte [rires].

Nous avons commencé la résidence à l’intérieur de la vitrine deux semaines plus tard, sur une vitre qui était déjà comme patinée par cette écriture géante, qu’on a ensuite reprise au feutre dans des dialogues qui se sont faits entre l’intérieur et l’extérieur. Et puis, de cette écriture sur les vitres, nous sommes passés à l’observation des ombres. L’ombre de cette phrase géante sur le mur de la vitrine et, plus tard, toutes les ombres de toutes les phrases sur ce mur. J’allais souvent à la vitrine au coucher du soleil pour prendre des photos et, au fur et à mesure, nous avons aménagé cet espace entre, entre la projection de l’ombre et la surface de la vitre. Nous nous sommes posés entre deux. Nous avons utilisé aussi le trottoir, comme pour faire une ombre projetée au sol, qu’on pouvait lire du haut des terrasses. Là, nous avons écrit : « Au pied de nos mères, dans les épluchures de cacahuètes. »

Ici, à la maison, il y a beaucoup de fenêtres. Nous écrivons sur les vitres, en direct, lors de conversations qui butent sur le sens ou la graphie d’un mot. Pour comprendre le lexique du confinement, nous l’avons décliné sur la fenêtre. Toutes les surfaces en verre reçoivent notre écriture. La grande carafe reçoit l’humeur de la personne qui la remplit. Sert à traduire ou à mémoriser une notion en tamunkik, en koulengo, en koyaga. La transparence permet de voir autre chose, de voir à travers l’écriture aussi. Quand tu écris sur la vitre de la cuisine, ça permet aux personnes qui arrivent après toi de prolonger, de continuer ou d’effacer…

Virginie

Parlons de la maison, de la façon dont vous êtes arrivés là. Dans une des séquences de la r22, tu racontes que l’idée de maison a commencé à germer au moment où le mot « maison » est arrivé dans vos conversations en français. Je trouve ça très beau, cette manière dont l’arrivée d’un mot provoque un mouvement qui va affecter non seulement le projet, mais la vie des personnes qui y sont liées. Tu parlais tout à l’heure de ce moment où un mot est compris et du sentiment très particulier que ça produit. Ici, ce que la compréhension du mot « maison » produit, c’est un lieu.

Barbara

La maison apparaît assez vite dans les conversations, parce que ça manque. Tout le monde est marqué par le fait d’avoir dormi dehors, sur un trottoir. Quel type de maison c’est, ce bout de trottoir, en fait ? Et puis aussi ce lieu qui nous échappait, l’impossibilité de s’arrêter quelque part. Ça devenait vraiment épuisant.

L’achat de cette maison correspond aussi au moment de la mort de mon frère Massimiliano, en juin 2018. On a trouvé la maison en septembre, on a signé en mars 2019, et pendant tout ce temps-là, j’étais dans une sorte d’état second. J’ai très peu de souvenirs de cette période. J’ai vécu dans le chantier, parfois dans des conditions fortement déconseillées pour la santé [rires]. Jusqu’au jour où Hassan est venu s’installer avec moi, ce qui m’a indiqué le jour où la vie dans la maison a commencé. Et assez vite, alors que plein de choses n’étaient pas finies, pas faites, pas résolues, les autres habitants sont arrivés. Nicole Koffi, Prince Pacome Nangoh, puis Mohamed Bamba, Sabrina Pennacchietti.

Virginie

Derrière toi, sur mon écran, je vois des murs couverts de post-its roses et jaunes avec des mots écrits dessus. Tu m’as décrit une fois la maison comme un carnet de notes et ses murs comme les pages d’un cahier…

Barbara

Derrière l’écran de mon ordinateur, il y a le tableau noir où on écrit à la craie. On écrit sur des scotchs aussi. Attend, je vais te montrer un objet. [Elle s’absente quelques instants et revient avec un emballage cartonné de pâte à quiche industrielle, couvert d’écriture :] Au début, quand on a emménagé avec Hassan, son ami Mohamed est arrivé du Sud de la France, c’était le premier invité. On était trois et il n’y avait pas de papier ni d’imprimante. On avait des assiettes en carton parce qu’on n’avait pas encore reçu le camion qui arrivait de Rome avec la vaisselle. Hassan et Mohamed ont donc commencé à écrire sur les serviettes en papier, sur les assiettes en carton et sur les emballages. J’ai gardé ces écritures pour les archiver. J’ai trouvé ces éléments vraiment très beaux et je me suis dis que le projet était en train de s’écrire de cette manière-là, en fait. J’avais beau essayer d’ouvrir mon document Word, ça s’écrivait comme ça, sur les murs, sur les fenêtres, avec beaucoup d’attention, des écritures minuscules, une calligraphie qui évolue. Pour moi, l’art est vraiment situé dans ces éléments-là, et je me sens le devoir de relater ça.

[Elle lit sur l’emballage :] « J’apprends le français comme un bébé qui commence à apprendre les mots. Et parce que je ne traduis pas, je demande aux gens les mots… » Enfin voilà, il s’agirait presque de déchiffrer ces hiéroglyphes [rires] pour obtenir la naissance du livre qui était au départ l’objet sur lequel on était censé travailler. Il verra enfin le jour cette année, j’espère, mais encore faut-il que tout y soit, à l’intérieur de ce livre, et c’est quasi impossible en fait.

Le parcours du Petit est exemplaire. Il a levé le rideau sur le mystère de la naissance de l’artiste avec une nonchalance déroutante. C’est de ce surgissement imprévu qu’il est peut-être question dans Rester. Étranger. L’artiste est une entité diffuse dans le corps familial. Dans le sillage de ce corps s’accomplit l’œuvre quotidienne d’un art qui murmure. La légende s’écrit sur une vitre embuée. Un post-it. Un tableau noir. Un emballage en carton griffonné au bic. Enfin pour preuve de cet art qui ne prévient pas, une brillance fantasmagorique émane des habitantes et habitants de la maison. Comme un halo. Il faut y être pour croire au phénomène des êtres luisants.9