L’immunité comme paradigme

Masques et visières, gestes barrières, confinement et quarantaine, fermeture des frontières nationales : de l’échelle individuelle à celle des pays, la réaction au virus aura été celle du repli sur des limites (corporelles, territoriales) espérées saines par opposition à une intrusion venue du dehors. Ce qui peut sembler relever de l’évidence ou du bon sens est pourtant aussi une construction. Dans l’ouvrage traduit en français sous le titre Communauté, immunité, biopolitique. Repenser les termes de la politique, le philosophe italien Roberto Esposito s’intéresse à la corrélation entre le développement des recherches scientifiques en immunologie (chez Luhmann, Ehrlich et Jerne, notamment) et la représentation politique de la communauté, en particulier dans ses limites nationales. L’immunologie, qui étudie « la capacité des vertébrés à réagir à l’introduction de substances étrangères à l’organisme par la production d’anticorps capables de défendre leur identité biochimique », s’est aperçue que la réponse immunitaire n’est pas seulement déclenchée par des agents extérieurs : elle leur préexiste. D’où l’idée d’un système immunitaire qui « coïncide avec notre identité. Nous sommes nous-mêmes identifiés à nous-mêmes – définitivement soustraits à l’altération communautaire »1.

Cette identification revêt un enjeu considérable à mesure que l’immunologie déborde de son champ d’investigation initial pour gagner le domaine juridique, puis politique, s’étendant jusqu’à « devenir le point de fixation, réel et symbolique, de l’expérience contemporaine. […] » (Idem, p. 132). Or, selon Roberto Esposito toujours, « l’immunité nécessaire à la protection de notre vie, arrivée à un certain point, finit par la nier. Au sens où elle l’enferme dans une sorte de cage, ou d’armure, dans laquelle non seulement notre liberté se perd, mais aussi le sens même de notre existence individuelle et collective […] » (Idem, p. 136). Il faut donc trouver une manière de s’extirper de ce paradigme immunitaire pour refonder la possibilité de communautés en dehors du modèle protectionniste d’un intérieur opposé à son dehors (Idem, p.142-143) :

Il n’est pas facile, bien entendu, de sortir du lexique théologico-politique d’où viennent toutes nos catégories, de celle de la souveraineté à celle de personne juridique. Mais il n’y a pas d’autre voie. Il n’est pas possible de revenir en arrière vers un monde constitué de morceaux intrinsèquement autonomes mais potentiellement hostiles à tout ce qui leur est extérieur. Mais il n’est pas possible non plus de partir d’un « soi » incapable de sortir de soi-même et de s’extravertir à son propre dehors. Cela signifierait rester dans la logique destructrice et autodestructrice de l’immunitas, alors qu’il s’agit au contraire de penser son envers – sous la forme ouverte et plurielle de la communitas. Le monde – désormais irréversiblement uni – doit être non seulement pensé mais « pratiqué », comme un ensemble de différences, comme un système de distinctions, dans lequel distinctions et différences ne soient pas des points de résistance ou des vestiges vis-à-vis des processus de globalisation, mais leur forme même. Je sais bien, évidemment, que transformer cette formule philosophique en pratique réelle, en logique politique, est une entreprise très difficile. Mais il faut trouver le moyen, les formes, le langage conceptuel, permettant de convertir la déclinaison immunitaire qu’ont adoptée tous les fondamentalistes politiques en une logique singulière et plurielle dans laquelle toutes les différences deviendraient justement ce qui assurerait l’unité du monde.

Une autre perspective me semble esquissée par Josep Rafanell i Orra dans un ouvrage au titre révélateur : Fragmenter le monde. Au lieu de se préoccuper de ce qui « assurerait l’unité du monde » en dehors du paradigme immunitaire, il s’agit d’admettre qu’« il n’y a pas de monde commun, mais seulement des formes de communisation. Ce dont il s’agit c’est de pluraliser l’altérité. […] Nous devons renoncer au Grand Autre fondateur du sujet manqué de l’histoire. » 2

Je trouve une autre piste encore dans ce « Journal d’une cellule radioactive » de Yoko Hayasuke, paru dans l’ouvrage collectif Fukushima & ses invisibles3.

Que veut-on dire lorsqu’on parle de « corps sain » ? L’intérieur délimité par la peau. Le monde extérieur qui l’entoure. Est nuisible ce qui vient de l’extérieur et face à quoi il faut défendre l’intérieur à tout prix : voilà une idée intéressante. Malheureusement, elle ne s’applique pas aux corps déjà abîmés, aux corps qui ont vécu l’accident.

Il faut donc abandonner cette image d’un corps intérieur séparé de l’extérieur comme un mur d’épiderme. Imaginons plutôt le corps comme un assemblage de micrograins. Au rythme des respirations, les grains se mélangent et le mur disparaît. Le « Moi », toujours ouvert au-dehors, se transforme constamment. Il devient alors impossible de le distinguer des grains de sable dispersés dans le vent. Un ami avec qui vous partagez cette réflexion vous répond : « Imaginer les particules radioactives traverser un corps continuellement, c’est encore plus flippant, tu ne trouves pas ? » A vous, une telle porosité paraît nettement moins terrifiante que l’image d’une frontière étanche prise d’assaut par des choses hostiles.

Pour d’autres pistes encore, je veux bien des retours ! Et suggère une dernière référence chorégraphique, cette fois : Gerald Siegmund et Stefan Hölsche (éd.), Dance, Politics & Co-Immunity, Paris, Les Presses du réel, 2013.

Il semble bien qu’on puisse envisager une analogie entre la préoccupation pour la pureté de « la langue » et la représentation de la santé et du corps comme des territoires qu’il faudrait protéger de toute intrusion extérieure (voir par exemples les prises de positions fréquentes contre le « franglais » dénoncé comme une maladie portant atteinte à l’intégrité d’un idiome fantasmé comme un ensemble clos). À moins de changer radicalement de point de vue…

« La langue » comme virus

Aux antipodes d’une préoccupation sanitaire et sécuritaire pour préserver « la langue », William S. Burroughs considère le mot comme une espèce de virus, avec comme conséquence l’intoxication de l’organisme par la parole et l’impossibilité du silence :

From symbiosis to parasitism is a short step. The word is now a virus. The flu virus may have once been a healthy lung cell. It is now a parasitic organism that invades and damages the central nervous system. Modern man has lost the option of silence. Try halting sub-vocal speech. Try to achieve even ten seconds of inner silence. You will encounter a resisting organism that forces you to talk. That organism is the word.4

Reprenant l’idée quelques années plus tard dans Electronic Revolution (1970), il en fait sa « théorie de base » et cite des biologistes pour rappeler les caractéristiques et le fonctionnement du virus :

My basic theory is that the written word was actually a virus that made the spoken word possible. The word has not been recognized as a virus because it has achieved a state of stable symbiosis with the host…(This symbiotic relationship is now breaking down for reasons I will suggest later.)

I quote from MECHANISMS OF VIRUS INFECTION edited by Mr. Wilson Smith, a scientist who really thinks about his subject instead of merely correlating data. He thinks, that is, about the ultimate intentions of the virus organism. In an article entitled VIRUS ADAPTIBILITY AND HOST RESISTANCE by G. Belyavin, speculations as to the biologic goal of the virus species are enlarged … ‘Viruses are obligatory cellular parasites and are thus wholly dependant upon the integrity of the cellular systems they parasitize for their survival in an active state. It is something of a paradox that many viruses ultimately destroy the cells in which they are living…” […]5.

Un peu plus loin dans le même texte, Burroughs se défend d’user d’une analogie : c’est littéralement que le mot, d’abord écrit puis parlé, EST un virus. Les exemples donnés SONT précisément les articulations les plus simples et les plus neutres, en apparence, de « la langue » :

I have frequently spoken of word and image as viruses or as acting as viruses, and this is not an allegorical comparison. It will be seen that the falsifications of syllabic western languages are in point of fact actual virus mechanisms. The IS of identity the purpose of a virus is to SURVIVE. To survive at any expense to the host invaded. To be an animal, to be a body. To be an animal body that the virus can invade. To be animals, to be bodies. To be more animal bodies, so that the virus can move from one body to another. To stay present as an animal body, to stay absent as antibody or resistance to the body invasion.

The categorical THE is also a virus mechanism, locking you in THE virus universe. EITHER/OR is another virus formula. It is always you OR the virus. EITHER/OR. This is in point of fact the conflict formula which is seen to be archetypical virus mechanism.6

Une copule comme le verbe « être », un déterminant masculin singulier comme « le » ou « un », la locution conjonctive « ou bien » sont autant d’emprisonnements rendus à peine perceptibles. Ils installent et maintiennent le sujet parlant dans une double illusion, celle d’une identité à soi(/même) et celle du dualisme (qui nous coupe du reste), qui s’avère d’autant plus opérante et difficilement dissipable qu’elle se constitue et se restaure sans cesse à même « la langue » dont nous usons aussi pour la défaire.

Christophe Hanna place son ouvrage Poésie action directe dans cette filiation virale pour déployer une approche nouvelle de l’efficience littéraire (notée P’3 par contraste avec la troisième proposition de Jakobson décrivant le processus empirique de l’action poétique, notée P3) :

La littérature comme virus électronique est une comparaison rendue populaire par William Burroughs (La Révolution électronique). On peut bien sûr l’interpréter comme une mutation pernicieuse de l’effet jakobsonien P3. Je trouve chez Lautréamont ce qui me semble en être l’image ancestrale : la pratique de la poésie comme élevage et propagation de poux (Les Chants de Maldoror, II, 9).7

Lui aussi détaille et précise le mode opératoire du virus (« Contrairement à la contagion mimétique, un virus ne se développe ni ne se propage grâce à l’adhésion (affective) ou l’accord (esthétique) de qui se trouve en contact avec lui. Le virus est insidieux, son mode opératoire présuppose son invisibilité : une forme trompeuse et/ou camouflée (sic) dont on ne fait l’expérience qu’après qu’elle a agi, lorsque se manifeste une anomalie dans le système infecté. J’insiste là-dessus : le principe actif d’un virus ne saurait consister à mettre l’accent sur sa propre forme, à y rendre sensible […] ») puis donne quelques exemples (Idem, p. 21-22) :

les poèmes d’amour niais que Stéphane Bérard publiait dans la revue DOC(K)S au milieu des années 1990, le « poème »-enquête Le Commanditaire d’Emmanuel Hocquard, les Poésies d’Isidore Ducasse, les petits poèmes et quasi-chansons de Christophe Fiat sur le 11 septembre dans New York 2001, les lectures-siestes que réalise Daniel Foucard dans certains lieux à vocation poétique (CIPMarseille, CEP de l’ENS Lyon, etc). Inversement, l’exigence de P’3 [virus] a fait de la poésie actuelle un art du détournement et de la guérilla urbaine. P’3 [virus] se trouve partout où la poésie cherche à naître et se fondre ou à s’infiltrer dans des territoires qui ne sont pas traditionnellement les siens, c’est-à-dire lorsque la poésie sort du livre vendu en rayon poésie de la librairie (voire des galeries d’art ou des institutions où s’organisent officiellement les lectures de poésie) pour agir à l’intérieur d’autres systèmes symboliques : l’affichage urbain, le site web tendance, le journal, la revue, de CD-Rom pédagogique ou encyclopédique, bref les médias d’information courante. Attention ! ces pratiques n’ont rien à voir avec l’utilisation de nouveaux supports pour une conception ancienne du poétique. Il ne s’agit pas, par exemple, d’utiliser le web, les technologies multimédias pour diffuser des poèmes gentillets, ni de mettre en ligne des cyber-bibelots cliquables à plus-value spectaculaire. Il s’agit de faire du code sémiotique typique du site web l’objet d’une transformation poétique efficace.

Aux exemples proposés par Christophe Hanna, j’ajouterais volontiers ces quelques cas pour rendre sensible ce dont il est question :

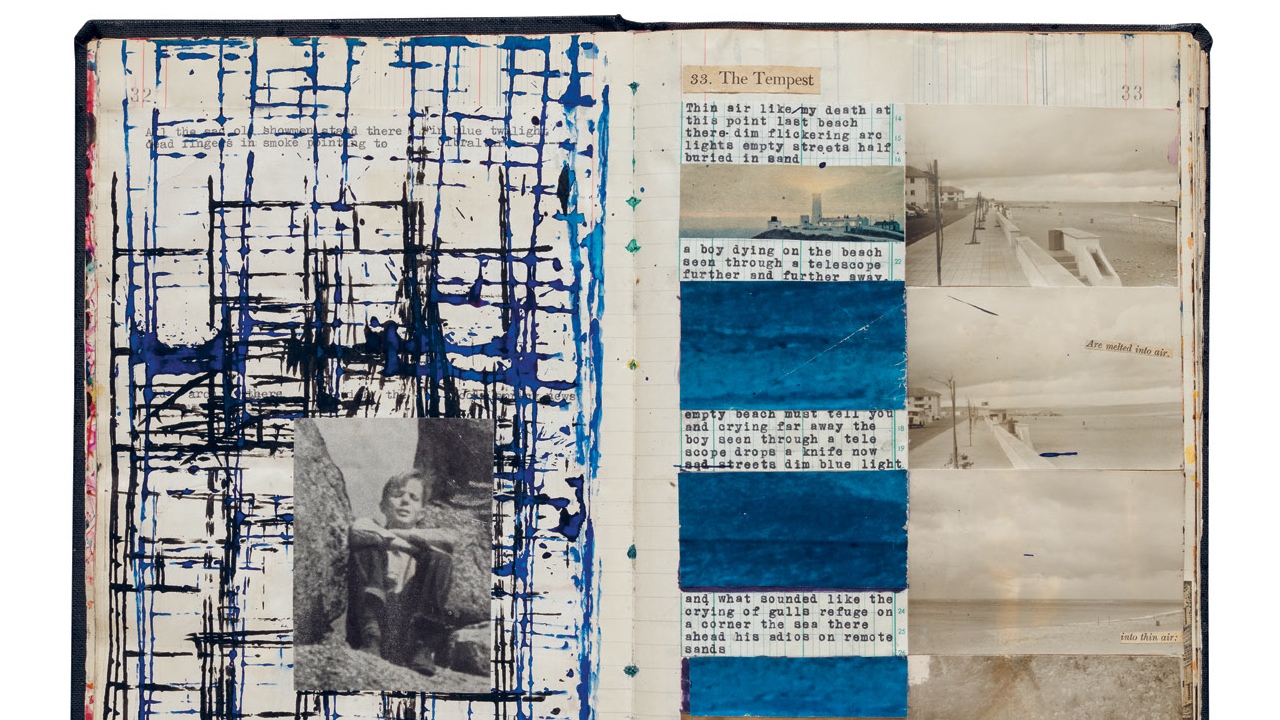

1. Deux adaptations (ou mutations virales ?) de l’œuvre de Burroughs :

2. Post-Posters

Post-Posters est une collection d’affiches en noir et blanc au format 59,4 × 84,1 cm horizontal ou vertical imprimées au traceur sur papier blanc ou fluo 80 g/m2 à coller dans l’espace urbain, en affichage sauvage, sur les panneaux d’expression libre ou dans les espaces publicitaires. Post-Posters : initient une proposition coopérative autour de l’affichage public intitulée Post-Posters qui rassemble des artistes du monde entier. Une initiative d’Antonio Gallego et Mathieu Tremblin à l’occasion de la double exposition à AEDAEN et au Syndicat Potentiel en mars 2019 à Strasbourg consacrée au groupe Banlieue-Banlieue* (°1982, Poissy).

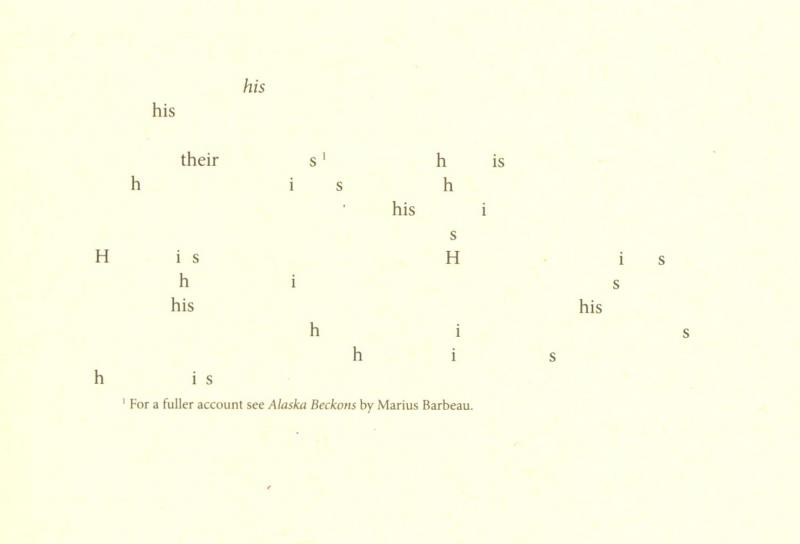

3. Jordan Abel, The Place of Scraps, Vancouver, Talonbooks, 2013

Ce livre, composé de poèmes et de photomontages, opère à la manière d’un virus inoculé dans l’ouvrage Totem Poles, une somme en deux tomes de l’anthropologue canadien Marius Barbeau. Tout se passe comme si chaque page donnait à voir un état modifié du texte de départ, tantôt rendu illisible, tantôt pour ainsi dire « révélé », surexposé aux endroits de ses impensés et de ses non-dits par la lumière d’une encre noire ou, au contraire, de blancs qui effacent des lignes entières pour faire saillir des mots choisis. Ci-dessous on peut voir, ainsi : une page dont il ne reste que certaines lettres, imprimées à l’envers sous deux totems qui ont eux aussi la tête en bas, un autre extrait où seuls demeurent les pronoms possessifs masculins, et une dernière mettant en scène une stratification historique de défense et de pénétration dans des territoires à protéger.

Pour d’autres aperçus et une analyse, voir Claire Omhovère, « What Place Takes Place in Jordan Abel’s The Place of Scraps ? », Sillages critiques n° 27, 2019 (à lire ici…)

Loin de préserver une intégrité supposée de « la langue », de telles œuvres révèlent son fonctionnement viral et y opèrent, à leur tour, comme des virus – c’est-à-dire comme des antidotes. Contrer la propagation « normale » des règles de grammaire, des tournures phrastiques héritées, des accords qui ne font plus l’objet d’aucune convention est une contre-offensive salutaire qui ne présuppose plus de frontières étanches ni même stables entre un dehors et un dedans. Au lieu de plaquer le mécanisme immunitaire sur des domaines ne relevant pas de la biologie (la politique de la sécurité nationale, ou celle de la pureté linguistique), ne pourrait-on pas prendre appui sur ces poétiques pour envisager l’immunité autrement ? Dans un système nécessairement poreux, dans lesquels les échanges ne peuvent pas ne pas advenir en continu, c’est peut-être en termes de vitesse de porosité qu’il s’agit de penser et d’agir, davantage que de vouloir fermer les frontières. Et pour en revenir au masque, que peut changer le fait de le porter non comme un « geste barrière », mais comme une membrane dévolue aux échanges entre un dehors et un dedans en contact si étroit que leur distinction se renégocie à chaque passage ?