Introduction des traducteurices

La version originale de ce texte est parue dans le catalogue de l’exposition Odarodle: an imaginary their_story of naturepeoples, 1535-2017, conçue par l’auteur, traducteur et artiste Ashkan Sepahvand suite à une résidence au Schwules Museum de Berlin1. Cette exposition sert de point de départ à la recherche critique d’Ashkan Sepahvand, qui en inverse le titre Eldorado. L’exposition, qui s’est tenue du 21 juillet au 19 octobre 2017, adoptait des positionnements contemporains faisant écho au musée, à ses archives, son histoire et ses pratiques tant comme matériau de recherche que comme support esthétique. Selon les mots d’Ashkan, le projet « repose sur des méthodes de recherche artistique et de composition associative dans le but de sensualiser et complexifier le voir, le montrer, le lire, le penser et le savoir ». Les réflexions qui s’y sont déployées autour des risques de cooptation liés à l’incarnation consentie d’une position « autre » invitée à revisiter un récit dominant de l’histoire de l’homosexualité ; et des modalités de représentation, d’exposition et de vision mises en jeu dans une histoire occidentale des savoirs — l’ethnographie et la muséologie en particulier — résonnaient fortement avec les préoccupations de Qalqalah قلقلة autour des effets de la circulation des œuvres et des récits à travers différents contextes. Que pourrait donc produire une traduction vers le français de ce texte, qui porte sur une histoire et une collection bien particulières, mais fait pourtant écho à plusieurs débats agitant les milieux artistiques, intellectuels et politiques en France — depuis les politiques de restitution et le rôle des collections muséales dans la construction de récits dominants et/ou alternatifs2, jusqu’aux crispations autour de la notion d’intersectionnalité3, entre autres ?

La réflexion méthodologique qui traverse le texte d’Ashkan s’ancre dans de véritables jeux de langage qui ouvrent des perspectives inattendues sur l’écriture située de l’histoirES4 et demandent aux lecteurices aussi bien qu’aux traducteurices d’allier imagination et érudition. C’est pourquoi nous avons décidé d’en faire une traduction collective, en dialogue avec Ashkan, qui a participé à plusieurs sessions de travail autour du texte. Cinq membres de Qalqalah قلقلة (Line Ajan, Virginie Bobin, Vir Andres Hera, Victorine Grataloup et Salma Mochtari), ainsi que l’anthropologue et poétesse Mihena Maamouri, ont travaillé pendant un an à cette traduction, au gré de discussions bi-mensuelles nourries de nos positions et expériences respectives. Nous avons décidé de refléter ce processus d’auto-apprentissage et de compagnonnage, et les choix situés qui en découlent, dans cette introduction et dans les notes du texte. Parmi ces choix, celui d’employer librement l’écriture inclusive, sans nécessairement harmoniser ses manifestations sur la base de guides dont les recommandations sont sans cesse déjouées par les usages. Alors que la langue anglaise fait la part belle au genre « neutre », l’écriture inclusive nous semblait la plus à même de mettre en scène, au cœur de la langue, les rapports de différence, de représentation et de réparation qui traversent le texte original.

La traduction collective nous a rapidement plongé·e·s dans des questions qui nous ont amené·e·s à croiser nos vécus, nos expériences et nos « savoirs » dans une tentative que nous savons subjectiveS de mise en circulation de ce texte en français. Le titre Odarodle – an imaginary their_story of naturepeoples, 1535-2017 en lui-même — énigmatique, polysémique et usant de nombreux néologismes — renfermait des interrogations décisives pour la suite de la traduction. Si Odarodle est l’anagramme de Eldorado, club gay et lesbien berlinois des années 1930 et titre d’une exposition qui a eu lieu au musée de Berlin, la particularité d’histoirES [their_story], à la fois singulier et pluriel, appartenant de fait à des autres (elles et eux) fut résolue en nous inspirant de Jules Falquet et Elsa Dorlin qui proposent l’orthographe histoirE pour traduire Herstory. Il nous a semblé cohérent qu’histoirES [their_story], récits et histoires subalternes, prenne à la fois le E à la fin, mais également le S que nous rajoutons, afin de rendre compte de récits complexes et multiples. La traduction de genspremiers [naturepeoples] a probablement été la plus ardue. Dans sa version anglaise, c’est une traduction littérale du terme allemand Naturvölker. En français, cela donnerait littéralement « peuples de la nature ». Ce terme, associé à l’essentialisation de diverses populations « indigènes », a également nourri le national-socialisme allemand et la « science raciale ». Nous avons donc essayé d’éviter cette traduction littérale, au profit d’un néologisme nouveau qui laisse place à ce jeu dans et avec le langage, et afin de conserver le ton parfois provocateur d’Ashkan Sepahvand. Parce que le titre a une dimension prescriptive et qu’il donne le ton, il était essentiel d’insérer la polysémie, le jeu, l’inventivité intrinsèque à une traduction collective — exercice à la fois studieux et joyeux. Ce titre incarne efficacement les 3 problématiques de traductions auxquelles nous nous sommes frotté·e·s lors de ce travail et que nous avons développé ci-dessus, en notes ou plus bas : celle des usages et mésusages d’un vocabulaire ethnologique qu’il fallait restituer fidèlement, sans en restituer la violence, celle d’une inclusivité déstandardisée et désharmonieuse qui s’essaie à une reproduction non-binaire de la neutralité vers le français et enfin, essentielle, la dimension qu’est celle d’un jeu avec le langage, la circulation, et la traduction comme exercice intrinsequement inventif.

La traduction s’est confrontée à l’usage de termes originellement issus de la discipline ethno-anthropologique et dont la charge raciale, coloniale et péjorative n’est pas égale d’une langue à l’autre. Cette difficulté est notamment accentuée par le fait que l’emploi de ces vocables répond à une tentative largement ironique de convoquer l’imaginaire colonial de l’Eldorado mythique. Les vocables en question — autochtone, indigène et native — sont employés de manière mouvante, incertaine, dans une imprécision assumée, tant leur portée coloniale est parfois privilégiée par rapport à leur exactitude scientifique ou terminologique. Si les deux premiers mots se confondent dans le langage courant, leur sens originel ne se différencient qu’au travers de fines nuances : « autochtone » appréhende une population de par son rapport à la terre (du grec autòkhtônos, de la terre même) alors qu’« indigène » insiste davantage sur la naissance, l’appartenance à une entité géographique (du latin indigena, originaire du pays ou né·e dans le pays, selon les interprétations). Ces termes sont cependant loin d’accéder à une forme de neutralité politique ; cette clarification ne doit ainsi pas invisibiliser l’immense charge raciale et coloniale que véhicule « indigène » en français du fait notamment de son abondante utilisation par l’autorité coloniale pour agencer les populations dominées (le Code de l’indigénat en est l’exemple le plus communément cité). Le mot « indigène » est également devenu l’un des termes métaphoriques pour décrire la réalité contemporaine des personnes racisées dans des contextes occidentaux et dans une perspective postcoloniale. Certaines sociétés se sont emparées du concept d’autochtone pour revendiquer une forme d’autodétermination et disposer d’institutions propres. C’est au fil des différentes circulations, traductions et re-significations que les mots s’enrichissent de nuances tant péjoratives que mélioratives. Une autre notion relativement proche a également été l’objet de débats de traduction : native. Bien qu’il fasse référence à ce qu’on a longtemps désigné par « amérindiens », le traduire par ce même terme ou par « natif » aurait constitué un contresens. L’intention de son utilisation par l’auteur, à savoir la convocation des représentations collectives associées à la sauvagerie, nous a au fil des échanges conduit aux « aspirant·e·s sauvages ».

Conscient que l’invitation du Schwules Museum témoigne d’une sorte de banalisation, voire d’une dépolitisation, des « politiques de représentation » dans les institutions culturelles occidentales, Ashkan Sepahvand a subtilement décortiqué le concept-même de « représentation ». Prenant acte des non-dits de cette mission (l’artiste est chargé du travail que l’institution se doit, mais peine à / refuse d’effectuer, à savoir celui de combler les lacunes, oublis et violences de l’histoire et du musée occidentaux), il s’est attardé sur la notion de représentation dans sa dimension esthétique. Cette déconstruction du terme et du concept passe par un questionnement de la perspective, ultime outil de représentation pictural dans l’histoire de l’art occidentale. Irrévérent, le texte d’Ashkan Sepahvand a privilégié un jeu sur les similarités entre la vision offerte par la perspective, d’un côté, et de l’autre la prétendue objectivité et universalité du sujet neutre que ce même Occident privilégie dans ses productions littéraires et scientifiques qu’inaugurent les Lumières. Dans le texte original, ce lien se traduit par un jeu de mots en anglais [I/Eye], qui s’amuse des correspondances phonétiques et conceptuelles entre le sujet I (je) et l’organe de vision Eye (œil). Intuitif, fluide et euphonique en anglais, ce néologisme composite ne se traduit pas aisément vers le français. Il tend à cristalliser l’essence totalisante de ces deux systèmes de conception et représentation du monde. La correspondance « I/Eye » (que l’on pourrait simplifier par « Sujet/Vision ») découle aussi d’une généalogie de concepts et néologismes forgés par d’autres artistes et autrices féministes, de Sylvia Wynter et Trinh T. Minh-ha à Donna Haraway5. Traduisant une volonté de déconstruction, « I/Eye » est aussi marqué par un signe de ponctuation, le slash (« / »), qui signale à la fois une rupture et une ouverture. L’écriture indocile d’Ashkan Sepahvand se prêtant particulièrement à une traduction joueuse, notre choix de traduction s’est arrêté sur « j’œil », délaissant le « / » pour privilégier la fluidité et la familiarité de l’apostrophe dans la langue française. Si Ashkan Sepahvand emploie ce terme pour renvoyer à une position impérialiste (celle de l’institution muséale, celle de l’autorité scientifique de l’anthropologie, celle du philosophe objectif) intrinsèquement liée à l’histoire du patriarcat, son texte soulève également la possibilité que ce « j’œil » prédateur ne soit pas exclusivement masculin (et hétérosexuel). Ce constat d’une pluralité des potentiel·le·s prédateurs·rices résonne particulièrement avec le contexte français (familier à tou·te·s les traducteurices de ce texte), rongé par les dérives contemporaines du féminisme (féminisme blanc, développementaliste, ou autre6). Cette complexité pose particulièrement problème dans la langue française, traditionnellement dépourvue d’un neutre englobant une multiplicité de positions. Suite à notre décision collective d’adopter diverses formes d’écritures inclusives, il nous a semblé nécessaire d’alterner l’utilisation d’un sujet masculin avec des sujet·te·s et positions variées pour désigner par le premier la position d’autorité impérialiste.

Nos multiples discussions et choix ont été nourris par la perspective encorporée que privilégie Ashkan Sepahvand dans son texte, texte qui ne « succombe pas [facilement] à la tâche de la traduction »7.

Line Ajan, Virginie Bobin, Victorine Grataloup, Vir Andres Hera, Mihena Maamouri, Salma Mochtari

Lorsque j’ai commencé ma recherche au Schwules Museum en avril 2016, le projet que je devais entreprendre avait été balisé d’avance pour moi. Il était intitulé Un autre point de vue : perspectives postcoloniales au Schwules Museum [Another View: Postcolonial Perspectives in the Schwules Museum] 8. Ses paramètres de critique et de réflexion tendaient vers la création d’un espace où « d’autres » positions, situées en dehors du canon de l’histoire officielle de l’homosexualité, pourraient enfin être entendues et vues [ou s’exposer elles-mêmes] 9. Je me retrouvais là, un individu qui, à bien d’égards, paraissait incarner cette position autre—une personne racisée, issue de l’immigration, naviguant entre diverses communautés et intersections de race, classe et genre. Dans cette équivoque implicite entre l’identité apparente et la pratique assumée d’une même personne, mon travail devait représenter cette différence ; rendre compte de l’absence des histoires autr(isées)10, au-delà de celles des hommes cis, gay, blancs, allemands—la démographie fondatrice du musée— et d’offrir un autre point de vue 11.

J’ai commencé à questionner ce cadre de représentation. En particulier, le désir de montrer un type de personnes, une autre catégorie d’Autre, un·e Autre altérisé·e pour rendre leur histoirES visible, prise en compte et entendue. D’ailleurs, qui sont-iels ? Qui est concerné·e par une « perspective postcoloniale » - autrement dit, qui et quoi doivent désormais être inclus·es ? Mais encore à qui ces inclusions sont-elles présentées et dans quelle visée ? Mon projet se contenterait-il de pointer l’évidence - à démontrer les limites historiquement subordonnées des archives et collections du Schwules Museum - ou offrirait-il plutôt une relecture12 révisionniste qui réinsère d’autres figures au sein d’une histoire qui est déjà celle d’une plus grande catégorie de la différence : celle d’une fiction sociopolitique connue comme étant l’homosexuel.le 13. Il me paraît clair qu’aucune des deux approches ne suffit : l’une semble s’auto-effacer performativement, l’autre a des relents de relativisme libéral.

Tout comme l’a montré la réponse donnée à la question « les subalternes peuvent-elles parler ? »14 en arguant que non, en effet, elles ne le peuvent pas puisqu’on parle toujours à leur place, on peut également se demander : « les subalternes peuvent-elles s’exposer elles-mêmes ? ». Ces Autres, toutes ces formes de vie qui ont été systématiquement occultées par l’histoire, pourront-elles un jour s’exposer ? Pourront-elles franchir le seuil qui sépare la marge du centre, l’invisible du visible ? Ou vont-elles rester imaginaires — Autres composées seulement de leurs images, un fantasme d’inclusion, une illusion de transparence15 ? Une Autre qui ne s’expose pas, qui ne peut pas s’exposer car elle est simplement exposée. Et si une Autre ne peut pas s’exposer car elle l’est toujours par d’autres, alors la question se retourne contre elle-même vers le spectateur, sujet-regardant. Qui produit les conditions du regard16 ?

Il a semblé nécessaire de revenir à un moment plus primordial de l’histoire de la représentation occidentale : de décortiquer le concept de perspective. En effet, le développement de la perspective picturale à compter de la Renaissance coïncide avec l’expansion coloniale de l’Europe. Ce n’est pas une coïncidence. La naissance de cette nouvelle « science des images » à la fin des années 1400 s’inscrit dans le cadre d’un plus large recalibrage de la réalité sociale correspondant en harmonie avec les conditions de possibilité des premières avancées du capitalisme, encore accélérés par la rencontre et la conquête européenne de soi-disant nouveaux mondes à partir du XVIe siècle. Durant cette période, on devine un désir croissant de capturer la présence étrange et excitante de formes, de silhouettes et de forces inconnues, de les re-présenter par des images objectives, fidèles et réalistes — le visible en tant qu’essence véritable, l’œil en tant que spectateur objectif, le plan pictural en tant que réalité géométrique. À première vue, il peut sembler loufoque de suggérer qu’un développement technique spécifique à l’histoire de la fabrication d’images a une pertinence qui dépasse largement le cadre des contraintes formelles de l’histoire de l’art. Et pourtant j’insiste sur le fait que le déploiement de la perspective (à la fois informé par et informant les transformations politiques, économiques et philosophiques en Europe et son rapport à ce qui était perçu comme lui étant extérieur) a été fondamental pour la construction de l’Autre comme catégorie de perception, et donc de représentation17. Ce regard qu’on pourrait appeler impérial s’est efforcé de faire de plusieurs mondes – de multitudes incongrues – un monde unique, le monde, une vision universelle imposée sur le globe. L’œil dans la tradition perspectiviste révèle le « je » du pouvoir : une position non située, anonyme, omnisciente, la Norme. Pour que ce j’oeil se connaisse, il doit surimposer la marque de la différence à ce qui l’environne. Cette opération interdisciplinaire vieille de plusieurs siècles vise à capturer et à nommer l’Autre, à en faire des images, à l’étudier, le mettre en spectacle, pour finalement définir ce qu’il est, ou plutôt ce que le j’oeil n’est pas18. Les femmes, les personnes non blanches, les pauvres, les fous·folles, les vagabond·e·s, tou·te·s ces individu·e·s et groupes faisant montre d’un désir sexuel non reproductif, la nature même devaient exister dans cette catégorie pensée par le négatif. Leur représentation est conforme au désir qu’a le j’oeil de voir non seulement ce qu’il veut voir, mais surtout ce qu’il a besoin de voir pour atteindre son ultime but : la domination de la différence, la confirmation de soi par la production de l’altérité19.

Parler d’autres perspectives s’avère alors impossible, car il n’y a qu’une seule perspective : occidentale, patriarcale et capitaliste, qui a englobé tous ses points aveugles et re-envisagé l’invisible à partir des conditions pré-établies de visibilité. L’Autre est susceptible d’apparaître et apparaît effectivement de façon récurrente. Cependant, elle n’est vue que lorsque son apparence est ajustée, modifiée ou transformée pour le j’œil dominant qui la regarde. Autrement dit, sa reconnaissance est partielle, conditionnelle et biaisée - l’Autre n’est acceptable à l’intérieur du champ visuel que lorsque son apparence se fond dans les attentes du j’œil. Lorsque sa différence perturbe la continuité d’une perspective linéaire, elle est soit enlevée du tableau, soit tenue pour responsable d’un crime, crime réductible à sa présence gênante, au rappel inconfortable qu’elle produit. Suivant cette logique, les images de l’Autre sont d’emblée problématiques, mais aussi maudites par les motivations initiales qui les ont créées. Mais l’appareil de vision est déchiré entre la manière dont il a été programmé culturellement pour performer des critères d’objectivité, tout en étant persuadé de voir naturellement. Représenter un point de vue, ou plutôt « le point de vue d’une Autre » est un piège, piège que celleux qui ressentent le poids de leur différence vis-à-vis du j’œil considèrent comme un fardeau nécessaire20. Si nous devions nous approprier notre propre représentation, selon cet argumentaire, l’histoire pourrait être alors plus juste, iels pourraient enfin nous comprendre, car nous sommes celleux qui nous sommes mi·s·es nous-mêmes à l’intérieur des vitrines. Le degré auquel l’Autre adapte sa propre représentation aux conditions d’intelligibilité établies par la Norme est rarement questionné. En ayant cela en tête, je me suis rendu compte que mon projet devait viser à altérer les conditions de la vision, à modifier la manière dont on est capable de voir, afin de décevoir et désorienter le j’œil, et ainsi, attirer l’attention sur toutes les manières dont la vision n’est en aucun cas naturelle.

Dans cette optique, le projet original — considérer les histoires LGBTQI*21 depuis une perspective postcoloniale — relève de l’impossible, car la colonie n’a jamais cessé d’exister. Après avoir pris, plus historiquement, les formes de l’expansion territoriale et de l’accumulation matérielle, la colonie persiste en tant que force d’oppression à l’intérieur-même de l’esprit, puisque la perspective reste la base du savoir moderne. Il faut donc s’attacher à décoloniser l’œil qui voit et pense depuis ce prisme de la perspective. Cela implique d’échafauder des stratégies pour soumettre à la vision, l’aperception et la cognition, des formes qui ne se prêtent pas à la reconnaissance. De cette manière, ces formes conservent leur intrinsèque queerness 22. Ainsi, elles peuvent échapper à l’opération visuelle dominante qui ne désire capturer leur différence que pour mieux abolir leur capacité à faire une différence — la même opération que celle qui présente « un autre point de vue » comme une opportunité d’exposition intégrale, par laquelle l’Autre se prête elle-même volontairement à une représentation faussée.

Résister à la capture n’est pas une tâche facile. Cela exige de développer des méthodes pour montrer sans révéler, pour résister aux attentes de clarté et de compréhension, en soulignant plutôt l’abstraction, la complexité et la contradiction. Cela exige la création de conditions pour la décélération. Les processus de long-terme, par lesquels l’Autre a été assemblée bout à bout comme une somme d’exclusions éparses, ne peuvent être réparés d’un seul coup. Et nos yeux ne peuvent désapprendre sur commande des schémas esthétiques de compréhension bien enracinés. Ralentir, prendre le temps, accepter de ne pas pouvoir, ni même avoir besoin de comprendre, renoncer aux grands universels, au profit des petites particularités — telles sont les conditions fondamentales avec lesquelles nous pouvons peut-être commencer à décoloniser la perspective23.

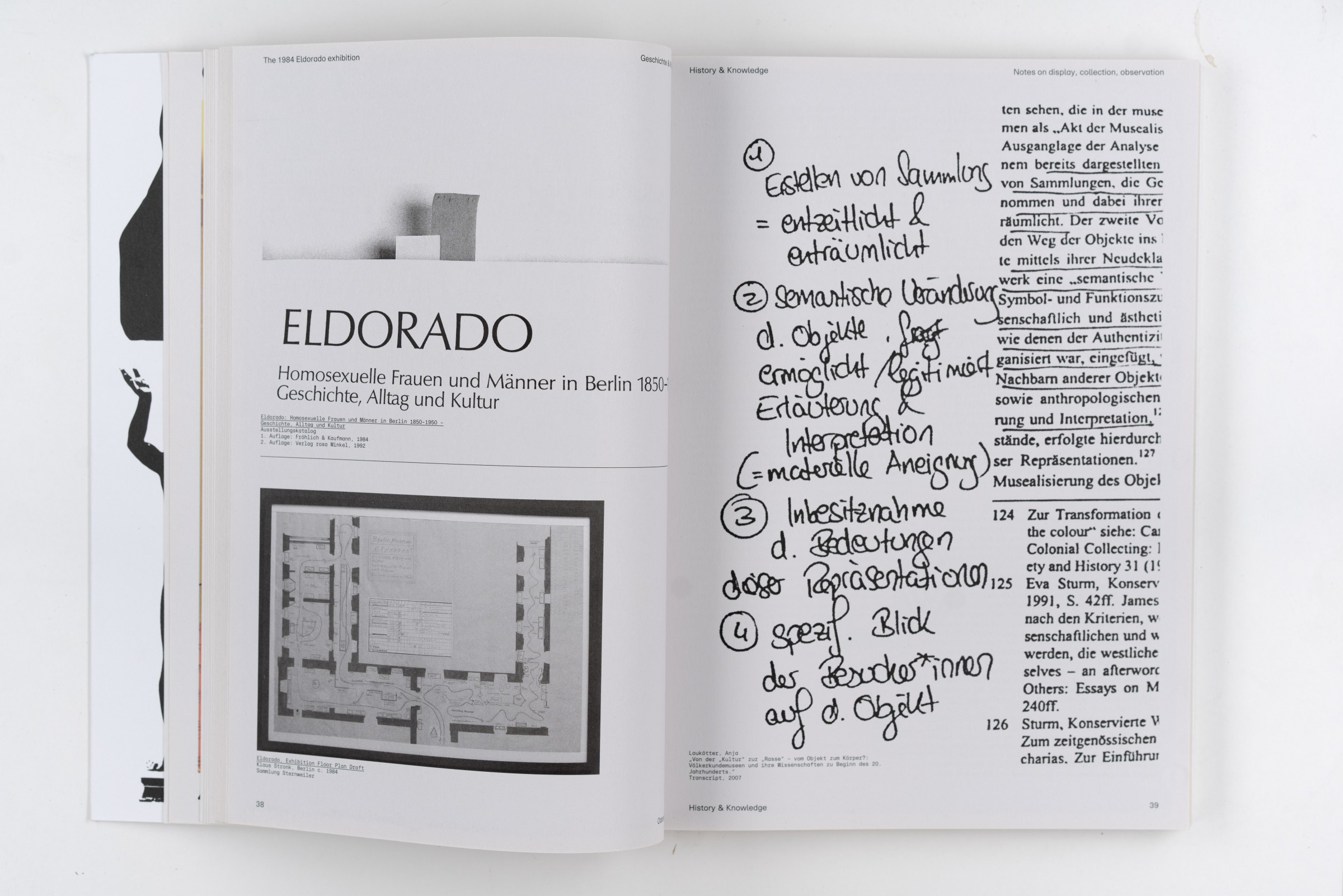

Qu’arrive-t-il lorsque l’Autre s’empare de l’opportunité de se montrer elle-même ? C’est une question que j’ai adressée au Schwules Museum, en particulier concernant les conditions historiques de sa fondation en 1985. Un an plus tôt en 1984, un groupe de travail constitué de femmes lesbiennes et d’hommes gay activistes et universitaires ont réalisé l’exposition Eldorado: homosexuelle Frauen und Männer in Berlin, 1850-1950 : Geschichte, Alltag und Kultur [Eldorado — Femmes et hommes homosexuelles à Berlin 1850-1950, histoire, vie quotidienne et culture] qui avait été montrée au Berlin Museum, le principal musée historique de Berlin-Ouest24. Tant un succès qu’un scandale, l’exposition a présenté pour la première fois dans une institution publique allemande majeure une approche historiquement complète de l’homosexualité — de ses origines en 1864 comme terme médical pour l’inversion sexuelle à sa criminalisation dans le code pénal allemand au paragraphe 175, en vigueur dans la République Fédérale jusqu’en 1971. Y ont également été abordées les contributions significatives d’homosexuel·le·s au meilleur dynamisme culturel et intellectuel de Berlin et au-delà — de l’influent travail de Magnus Hirschfield avec le Comité Scientifique-Humanitaire et l’Institut de sexologie à la dissémination généralisée de revues, magazines et journaux écrits par et pour des homosexuel·le·s femmes et hommes défendant la liberté sexuelle et la réforme morale. Le titre de cette exposition fait référence au légendaire cabaret Eldorado, un club tristement célèbre pour ses performeur·euse·s « travesti·e·s » et sa clientèle variée d’artistes, d’expatrié·e·s et de parias se mêlant à des célébrités et des personnalités politiques. Eldorado a connu deux lieux à Berlin-Schöneberg de 1926 jusqu’à sa fermeture par les National-socialistes en 1933, puis une réouverture après la Seconde Guerre mondiale. Les Glorieuses années 20 de Weimar à Berlin ont servi de principal objet aux ressources et récits de l’exposition. Cela n’est pas étonnant - cette période a longtemps été et est toujours évoquée pour renforcer le mythe de Berlin comme une ville à la débauche, l’expérimentation et la liberté personnelle inégalables ; un genre d’habitat originel ou le Paradis Perdu d’une population imaginaire « indigène » de raté·e·s, rebel·le·s et vagabond·e·s qui sont toujours décrit·e·s comme les actuel·le·s habitant·e·s de cette ville, des aspirant·e·s sauvages soucieuxses de performer des imaginaires autochtones. Perçue au sein du plus important canon de l’histoire homosexuelle comme ayant été créée par les mouvements de Libération Gay des années 60 et 70, l’exposition Eldorado a fourni une pré-histoire à ce qui pourrait ré-apparaitre, transplanté et traduit, comme une conséquence de la guerre, de l’exil et de la répression politique aux Etats-Unis et, plus tard, ailleurs. Il semblerait alors que l’homosexuel·le avait sa propre histoire, et que cette histoire a curieusement commencé en Allemagne, où un certain peuple, avec une identité spécifique associée à une certaine pratique du désir, a fini par s’accomplir comme étant particulier, différent et spécial25.

Si l’on devait se plier aux exigences de la science vis-à-vis de l’étude des peuples, une science objective héritée des Lumières, et obsédée par la classification et la catégorisation de la différence comme essence déterminante de l’identité – classification que l’on retrouve par exemple dans les processus de normalisation de la différence de genre et raciale – alors nous pourrions affirmer que oui, en effet, l’homosexuel·le est un type d’humain·e dont la préférence sexuelle produit un sujet différencié26. Reste à interroger la provenance de ce système de définition des peuples (et par extension, de leurs identités), et plus urgemment encore de définir celleux contre qui ce système a été dirigé dans la continuité de processus d’oppression – qu’elle prenne la forme de la violence génocidaire, de l’esclavage, de l’exploitation, ou celle plus insidieuse de l’homogénisation, où la différence est tolérée tant qu’elle se conforme aux protocoles de (re)présentation et de contrôle de soi. La naturalisation de la différence ne peut être séparée de l’histoire de la Nature comme catégorie moderne : la rencontre européenne avec les populations autochtones des Amériques a nécessité de donner sens à l’inconnu absolu, et une mise au travail du naturel au profit de l’expansion et de l’accumulation27. Eldorado a peut-être fait référence à un club, mais il aurait aussi pu étendre son champ de signification pour inclure son éponyme Cité perdue, l’une des nombreuses fantaisies coloniales qui a nourri la course à la richesse, au pouvoir et au territoire caractéristiques des débuts de l’Europe moderne. L’histoire de l’homosexualité trace une ligne indirecte jusqu’à ce premier site de conquête où des « genspremiers » — leurs habitudes et leurs traditions, leurs modèles de parenté et leurs économies affectives — suscitaient simultanément une fascination exotique et un mépris érotique28. Face à cet état de nature, deux idéologies politiques émergent à l’ère des Lumières, avec des conséquences contradictoires pour la modernité : la première a romantisé le primitif comme un lieu d’harmonie, de libération et d’innocence lorsque l’autre y a vu une sauvagerie obscène qui ne demande qu’à être domptée29. Dans les deux cas, le processus de civilisation se révèle déchiré entre la fétichisation et la disciplinarisation de la différence. Face aux conversions forcées, au travail des esclaves, aux chasses aux sorcières, à l’apartheid légal, aux expérimentations médicales, et à la destruction environnementale, le spectacle des récits de voyage, des zoos humains, des freak shows, du commerce mondial, et de l’esprit cosmopolitain d’aventure. Les notions de déviance sexuelle et raciale ont été développées par l’appareil colonial pour composer avec les attitudes et les désirs non-productifs de celleux qui ont refusé de se plier aux besoins de mise au travail des corps des débuts du capitalisme. Cela s’est accompagné d’une transformation des concepts de subjectivité, où des phénomènes autrefois saisis comme actions ou comme qualités d’apparence étaient désormais perçus comme des attributs essentiels de l’Être — ainsi, peu après l’invention de « la race » comme ordre naturel, l’« homosexualité » comme forme de vie est apparue dans le discours scientifique établi30.

Par un heureux hasard, l’exposition Eldorado déployait des stratégies de mise en exposition de l’homosexuel·le qui adoptait une ressemblance troublante avec les formats développés à l’époque du colonialisme européen pour mettre en spectacle des populations non-occidentales et/ou non-modernes. Tout au long de l’exposition de 1984, divisée en sections masculines et féminines, le public découvrait des atmosphères théâtralement recréées d’environnements homosexuels. Le boudoir gay, le café lesbien, la zone de cruising du Tiergarten - trois mises en scène symboliques, développées pour l’exposition, servaient de décors à une série d’objets, d’images et de documents relatifs à ces lieux de vécu homosexuel. Que cela soit intentionnel ou non, ces dioramas ne sont pas différents de ceux que l’on trouve dans les musées ethnographiques ou d’histoire naturelle (souvent les deux sont associés) - un village polynésien recréé, l’habitat naturel de la mégafaune de la période glaciaire, une cour orientale. Ce geste ne fait que reproduire un trope muséologique pour présenter la différence. Dans le premier cas, il s’agit de présenter les manières et les mœurs de populations considérées comme non-modernes. Dans le second, des homosexuel·le·s de la période moderne s’en saisissent pour expliquer et montrer aux non-homosexuel·le·s qui iels sont, comment iels vivent et à quoi iels ressemblent. Là, un néo-tribalisme, redessinant les lignes de clan et de parenté au-delà de la famille biologique ou de la spécificité culturelle ; ici, un lien interpersonnel qui est naturalisé en assimilant le désir à l’être31.

Cette juxtaposition peut sembler troublante de prime abord, mais si on y réfléchit davantage, on se rend compte d’une chose d’importante : l’histoire de l’homosexualité ne peut pas être séparée de l’histoire de l’Autre, de sa construction, son articulation et sa fragmentation en catégories divisées basées sur la race, le genre, la classe, la sexualité, l’origine et sa capture épistémologique dans les formes officielles de connaissance qui maintiennent ces séparations normatives en tant que telles. Les politiques de visibilité qui ont nourri l’activisme du groupe de travail d’Eldorado (ainsi que la création du musée Schwules par quatre de ses membres masculins en réponse au succès de l’exposition) ont acté une réduction des perspectives autour de ce sujet spécifique, nécessaire historiquement. Cette approche peut être lue à travers les nombreux projets d’auto-articulation fondés sur les identités au sein du libéralisme tardif, dans lequel l’Autre est dit·e et exposé·e comme étant une entité séparée (femme, noir·e, homosexuel·le, etc.) afin d’attirer l’attention sur son incorrigible présence. Une dose de recul historique inscrit les politiques de visibilité comme un récit voué à l’échec : la demande de reconnaissance et de droits par le biais de l’auto-exposition nécessite un ensemble de compromis avec le j’œil qui produit inévitablement une normalisation32.

Malgré tout, le faisceau complet des associations permises par une réhabilitation critique d’Eldorado rend possible une lecture réparative, une compréhension différée de ce qui est en jeu une fois l’épuisement épistémique rendu visible. L’exposition Eldorado, en incorporant opportunément la violence moderniste envers l’Autre, a créé la scène de l’émergence d’un « musée gay ». Si on la regarde aujourd’hui, elle offre une partition pour une transition vers un « théâtre queer », où la performativité du savoir puisse être déployée contre le j’œil pour rassembler des instances séparées d’oppression individuelle en un tout sensuel — une histoirES imaginaire, dans laquelle iels ne seraient jamais clairement identifiées. Eldorado devient Odarodle, son reflet dans le miroir, le « théâtre et son double », sa ré-imagination au-delà de la représentation33.

En permettant à ces histoires de se déployer, il ne s’agit pas d’offrir une perspective autre — inscrire une autre ligne sur la grille compositionnelle des « conceptions du monde »34. Cela exige un éclatement total des perspectives, un démantèlement d’une vision unifiée, et le reniement du plan pictural en tant que principe d’organisation de la connaissance. Il s’agit de mettre en place une situation où des temporalités multiples de production de l’altérité peuvent occuper l’espace et proliférer les unes à côté des autres, non-synchronisées et discordantes, non-résolues et complexes, ni faciles à saisir, ni immédiates dans leurs relations35. Odarodle n’est ni un appel à l’inclusion, ni une ignorance de la domination. C’est une célébration des existences sans les nommer, prenant acte de l’encombrante magie inhérente à la nomination. C’est un geste opaque qui refuse de mentir et dire « voici quelque chose pour toustes, où toustes sont bienvenu·e·s ». C’est une tentative d’apprendre des échecs passés, de ne pas tout donner au j’œil, de garder ce qui est important pour soi, d’exposer la différence comme un rappel insurmontable plutôt qu’une explication accessible. Un mystère naturel — un secret connu seulement de certain·e·s, et qui ne doit jamais être partagé dans son entièreté, de peur qu’il ne soit irrémédiablement volé36.

L’exposition artistique de recherche Odarodle: an imaginary their_story of naturepeoples, 1535-2017 a eu lieu au Schwules Museum à Berlin du 21 juillet au 19 octobre 2017. L’exposition a présenté le travail de 16 artistes (George Awde, Daniel Cremer, Naomi Rincon Gallardo, Vika Kirchenbauer, Sholem Krishtalka, Renate Lorenz and Pauline Boudry, Lucas Odahara, Babyhay Onio, PPKK (Schönfeld and Scoufaras), Benny Nemerofsky Ramsay, James Richards et Steve Reinke, Emily Roysdon, et Dusty Whistles), dont dix œuvres spécialement commandées pour le projet. Ces positionnements contemporains ont fait écho au musée, à ses archives, son histoire et ses pratiques tant comme matériau de recherche que comme support esthétique. Le projet et les publications qui en ont découlé reposent sur des méthodes de recherche artistique et de composition associative dans le but de sensualiser et complexifier le voir, le montrer, le lire, le penser et le savoir.