À la recherche d’une (ré)impulsion en temps de confinement

Me voilà confinée. Multiplement. Enfermée loin de mes livres. Mais aussi de celles et ceux avec qui échanger exclue l’interface d’un écran, avec qui se toucher fait partie de la vie, avec qui penser se conjugue aux éclats de rire – et aux tensions, aussi. Plus que jamais, je mesure à quel point la recherche est pour moi polyphonie, tissage, rencontres. L’un des indices les plus visibles de cette manière de travailler, c’est la note en bas de page (ou en colonne de gauche, ou en piste de sous-titres). L’espace des notes permet de révéler l’écheveau à l’œuvre entre ou par-dessous les lignes d’écriture, le labyrinthe d’encre invisible qui assure l’irrigation de leur apparent fleuve tranquille. Chaque note est ainsi l’occasion d’un salut amical (parfois destinée à un camarade mort depuis des siècles, parfois à une jeune amie qui vient de repartir, parfois à des destinataires encore inconnus).

Alors je me saisis de la proposition de Qalqalah قلقلة comme d’une invitation à « amitier » - un verbe que m’aura offert Virginie Bobin (il y a dix ans déjà, pour remBOBINer un peu le fil)1. Et voilà, déjà, qu’une première note invite à couper-décaler la lecture, à se laisser dépasser par la gauche – et encore, on a élagué avant que les arborescences ne tournent à la mangrove ! Voyez plutôt (ou n’allez pas voir, si vous préférez rester ici, à marcher sur le fil du texte principal, ça marche aussi) : sans le patient travail éditorial de l’équipe de Qalqalah قلقلة, la note aurait pu déborder encore2, puis renvoyer à une autre note3, qui elle-même serait entrée en coalescence avec un souvenir4, puis déployé un geste de connivence5, de remerciement6…

Comment pourrait-il en être autrement ? Entamer une recherche en français au pluriel relève pour moi, d’emblée, de la mise en abîme : l’objet étudié (des textes littéraires qui diffractent « la langue » de l’intérieur) se reflète dans la manière de l’étudier (mettre en jeu une multiplicité et, plus encore, une différence qui habite et, plus encore, qui constitue toute voix – y compris la mienne). Penser en français au pluriel implique toute une polyphonie : seule dans la boite noire de ma cervelle, c’est lettre morte. Il y a, certes, une ligne directrice et même un ancrage tout à fait sérieux et institutionnel à cette recherche. Mais la véritable impulsion, le moment en recherche ne ressemble pas aux articles académiques dont les normes permettent de présenter des résultats, mais guère de rendre compte de ce qui anime le questionnement, de ce qui rend la pensée vive. Et qui, justement, me manque en ces temps confinés.

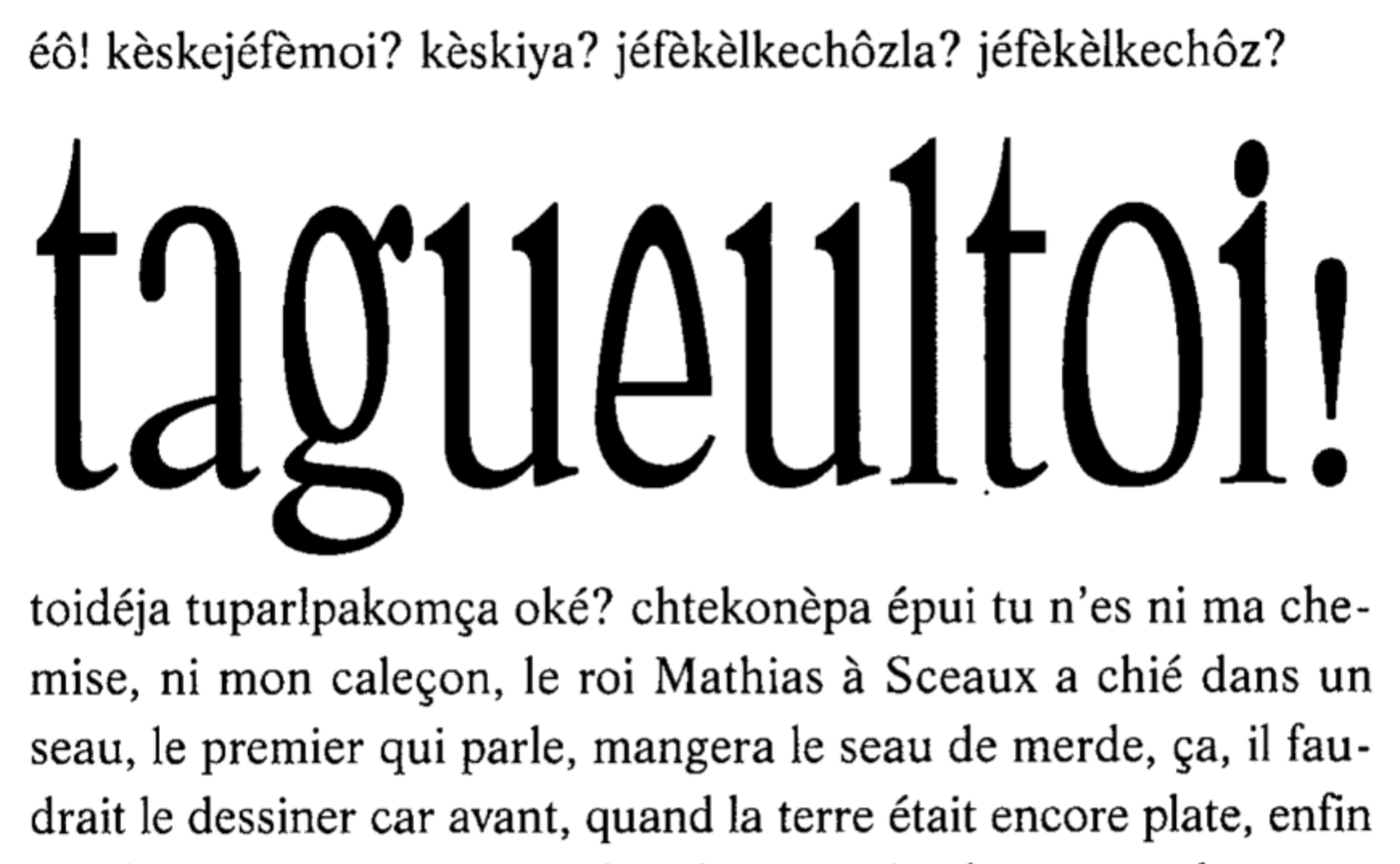

Voici trois exemples de textes forts différents, qui invitent à lire le « s » de français comme une marque de pluriel :

Katalin Molnár, Quant à je (Kantaje), Paris, POL, 1996, p. 13.

Abdelkebir Khatibi, Amour bilingue, Montpellier, Fata Morgana, 1983, p. 8 et p. 10.

« Il se calma d’un coup, lorsqu’apparut le « mot » arabe « kalma » avec son équivalent savant « kalima » et toute la chaine des diminutifs, calembours de son enfance : « klima »… La diglossie « kal(i)ma » revint sans que disparût ni s’effaçât le mot « mot ». Tous deux s’observaient en lui, précédant l’émergence maintenant rapide de souvenirs, fragments de mots, onomatopées, phrases en guirlandes, enlacées à mort : indéchiffrables. » (Abdelkebir Khatibi, Amour bilingue, Fata Morgana, Montpellier, 1983, p.10)

Régine Robin, La Québécoite, Montréal, XYZ éditeur, 1993 [1983], p. 140 et p. 63.

![Extrait de La Québécoite, XYZ éditeur, Montréal, 1993 [1983], p.140.](https://qalqalah.org/media/pages/carnets-de-recherche/myriam-suchet-opening-en-forme-de-mind-opener/22654099-1594738430/quebecoite.png)

« La parole immigrante inquiète. Son questionnement halète d’incertaines réponses. […] – No trespassing – ne trépassez pas – Pascal supplies, supplices de Tentale, pale ale, le pale « Le trum amoche » – le trou à Moshe, babi yar, amochés le trou – noir – la rage – l’ai-je vraiment quitté ? Elle aussi mon personnage devrait bien savoir que le Shtetl n’existe plus. […] Depuis toujours nous sommes des errants. Immerrants. Immergés. Immer toujours. Himmel le ciel. »

Je laisse à de futurs billets, si futur il y a, le soin de rentrer dans le détail de l’analyse. Pour l’heure, me voilà aux prises avec un double défi : retrouver l’élan nécessaire à me mettre en recherche, d’une part (sinon il ne se passera rien, pas même ce texte) et, d’autre part (faute de quoi ce ne sera pas lisible), donner forme à l’intense interlocution qui reste d’ordinaire escamotée, sagement circonscrite dans les quelques coulisses des travaux de recherche (dédicaces, remerciements, notes de bas de page, bibliographie).

Puisqu’il s’agit d’« ouvrir » une première phase de recherche, je propose un premier billet d’opening à partir d’un brin d’enquête relatif aux « mind openers », qui pourraient s’avérer utile à la confection d’un « kit de désapprentissage ».

Première étape : bouteilles lancées en mers amies

Nous voici donc au commencement : dans l’élan d’ouvrir la recherche (et d’écrire ce premier billet), je me tourne vers des openers. J’écris à Clément de Gaulejac, le 14 avril 2020, que je cherche une référence un peu précise de Filliou sur les « mind-openers / ouvroirs d’esprit », lui rappelant qu’il les évoque lui-même dans un article qui m’a beaucoup intéressée7. Le jour même, Clément me répond que

« le meilleur livre, selon [lui], hormis celui de Filliou lui-même (Penser les arts vivants) c’est sa biographie par Pierre Tilman (Nationalité Poète). Il y a aussi cette émission de France Cul[ture] avec plein de références ».

[Note à moi-même au moment de l’écriture de ce billet : il faut que j’écrive aussi à Emma Gazano, qui a fait un mémoire de Master intitulé La pédagogie poétique de Robert Filliou (et qui poursuit son travail de thèse sur la même lancée).]

[Je le fais en relisant ces notes, le 29 avril 2020. Emma Gazano me répond dès le lendemain :]

« Je suis confinée à la campagne et je n’ai pas de bonne connexion internet si bien que je ne peux pas vous renseigner pour l’instant - on trouve une liste de Mind Openers dans Enseigner & Apprendre, et beaucoup de réflexions sur tout ce dont vous voulez parler dans votre kit, notamment dans l’entretien avec Kaprow. Il me semble aussi que Filliou s’explique sur les MO dans le catalogue du MUKHA paru récemment, je peux vous le retrouver mais pas dans l’immédiat. Les Mind Openers sont simplement des phrases qu’il recueille, proférées par d’autres, et qu’il observe pour leur valeur poétique oblique et involontaire ».

À force de fureter sur internet, je découvre un nouveau camarade potentiel, Quentin Jouret, dont la thèse de doctorat se trouve en ligne sous le titre L’art de la discrétion (l’infranuance et le petit usage)8. Il écrit :

« Le mind-opener est une phrase, un dessin, ou autre chose, qui joue sur l’esprit du spectateur à la manière d’un levier. Il ne s’agit pas de dire au spectateur quoi penser, mais d’ouvrir son imaginaire. Souvent il s’agit de paradoxe. Le sens étant neutralisé, le spectateur-lecteur était libre de redonner un sens nouveau aux choses. Ces phrases pouvaient ainsi être lues et relues sans jamais être épuisées. J’aime à penser que mes dessins sont des petits « mind-openers », qu’ils ouvrent une réflexion sans jamais la fermer et cristallisent, dans un petit fragment, une pensée ronde et autonome. »

Et puis, je creuse dans l’archéologie de mes propres notes et travaux antérieurs.

En amont de l’opening : archéologie du kit de désapprentissage de « la langue »

Là encore, il s’avère nécessaire de remBobiner un minimum. L’idée initiale était de fabriquer du matériel qui pourrait être envoyé dans les lieux où des personnes (souvent bénévoles) enseignent ou partagent en français (dans ce qu’on appelle souvent des « cours de français langue étrangère ») avec des personnes (souvent en situation de migration) dites allophones (supposées ne pas parler français, donc). Le constat est que la représentation du français à enseigner, le type de manuels disponibles et la posture professorale souvent adoptée par défaut pourraient gagner à se frotter à d’autres imaginaires – tout en sachant que le manque de moyens est souvent criant tant sur le plan matériel qu’humain, ou tout simplement de temps. Il s’agirait du coup de créer un kit de désapprentissage de la langue, qui serait le pendant inverse des « manuels pédagogiques » dont nous déplorons la teneur.

C’est encore, ou toujours, Virginie Bobin qui m’offre le terme de « multiple » pour penser ce dont il peut être question. Et c’est l’exposition Qalqalah قلقلة : plus d’une langue qui m’aura fait découvrir Scriptings #47. Man schenkt keinen Hund, une œuvre multisupports qui interroge les représentations identitaires (et le plus souvent impensées), infusées dans les manuels d’apprentissage de « la langue » allemande élaborés suite à l’adoption, en 2005, de la première Loi sur l’immigration et l’intégration en vigueur en Allemagne.

L’idée de « désapprentissage » est elle-même un emprunt : je la trouve d’abord chez Silvia Maglioni et Graeme Thomson, qui ont pour un temps installé leur Centre de désapprentissage de la langue aux Laboratoires d’Aubervilliers. Je la retrouve par hasard dans la fabuleuse librairie du Centre Canadien d’Architecture, le CCA de Montréal, où je tombe sur une publication éditée par Binna Choi et Annette Krauss (Unlearning Exercices. Art Organizations as Sites for Unlearning, Casco Art Institute, Publisher Valiz, 2018). C’est au hasard choisi d’une autre librairie, Terra Nova à Toulouse cette fois, que je découvre cet autre ouvrage qui m’aura beaucoup inspirée : Marie Luise Knott, Désapprendre. Voies de la pensée chez Hannah Arendt, Paris, L’Arche, 2018.

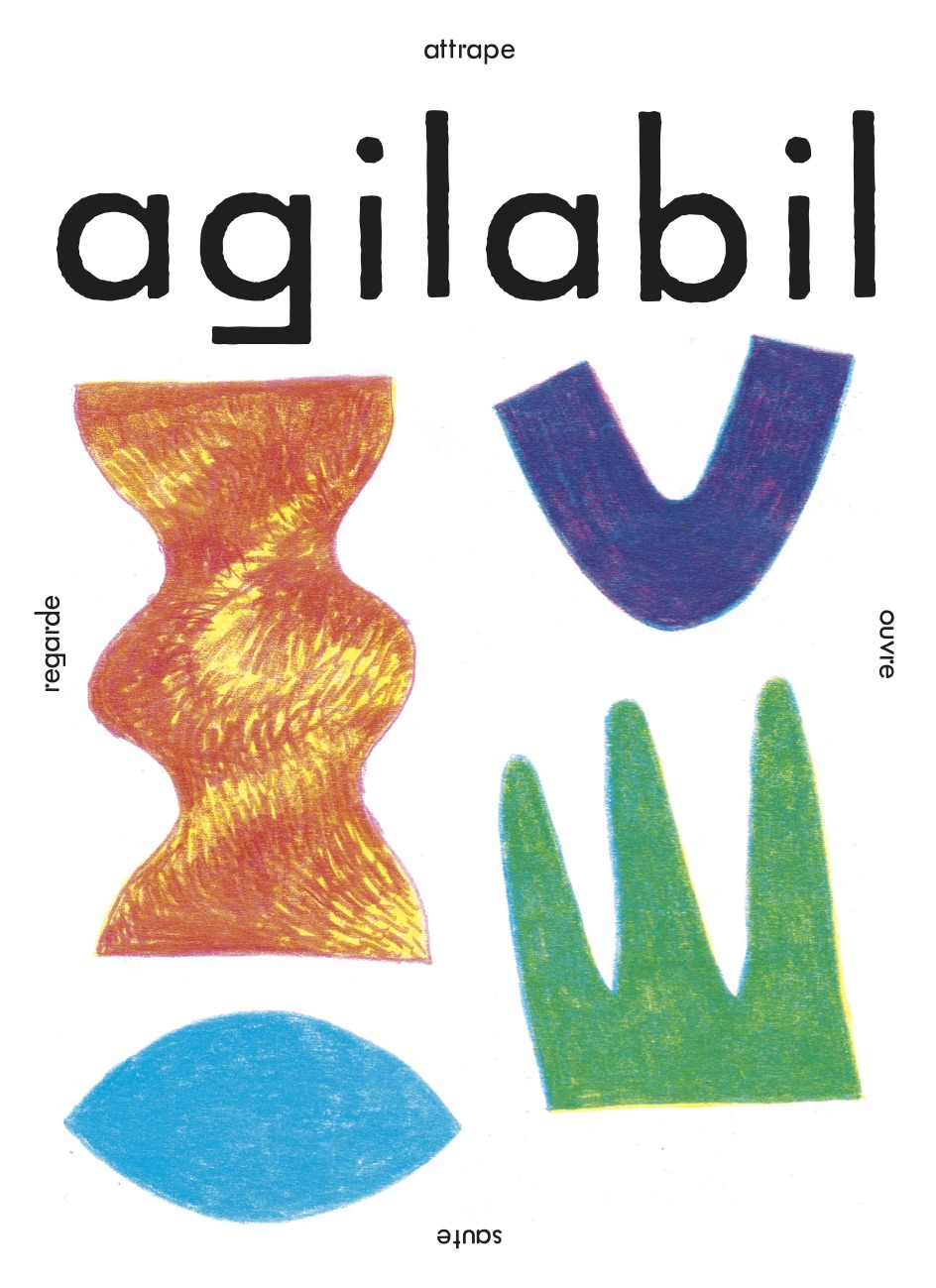

Cette idée de « kit » dérive en outre, pour moi, d’une autre aventure. Au cours de l’année universitaire 2015-2016, une équipe formée de membres aux statuts et aux (in)compétences diverses et complémentaires, d’âges différents et de situations variées9 s’est formée sous le nom « Agilabil ». Nous nous proposions de penser-pratiquer une « innovation pédagogique » (puisqu’ainsi s’intitulait la source de financement) qui consisterait à questionner de façon radicale la conception même de ladite « pédagogie ». L’enjeu n’était pas de faciliter les apprentissages, par exemple en les rendant plus ludiques ou plus attractifs, mais de se mettre en situation de les interroger ensemble, c’est-à-dire en associant tous les membres et personnels de l’UniverCité, aussi bien les enseignant·e·s-chercheur·e·s que les administratives, les bibliothécaires que les étudiant·e·s – de sorte à co·élaborer l’UniverCité envisagée comme une structure apprenante, un collectif poly-intelligent et embrayé. Avec l’Agilabil, nous nous sommes donc donné le défi de faire exister et de pratiquer l’UniverCité comme un lieu dont la mission ne serait pas (d’abord) de délivrer des diplômes ni des contenus d’enseignement, mais d’opérer comme un activateur de questionnements, un générateur de doutes et de bifurcations, en commençant par la situation même qui nous réunit : que faisons-nous là, que voulons-nous faire ?

Pour outiller nos tentatives, nous avons confectionné une « mallette » qui contenait des objets-énigmes dont la prise en main suscitait le plus souvent un léger désarroi, un amusement, une surprise – un tout petit choc dont nous espérions qu’il pourrait guider depuis la question légèrement désabusée « à quoi bon, à quoi ça sert, pour quoi faire ? » à cette autre interrogation, autrement plus radicale : « qu’est-ce que je fais là, et surtout, que puis-je faire du fait d’y être, qu’est-ce que cela me donne comme pouvoir d’être là ? ». En somme, il s’agissait de faire des objets de la mallette des déclencheurs d’interrogations et de les rendre irrécupérables pour des « objectifs pédagogiques » qui resteraient inchangés dans leurs présupposés, leurs conditions de possibilité, leurs codes implicites. Dans la présentation en 2015, j’écrivais :

« Pour moi, la mallette doit ouvrir une question véritable (au sens où elle mérite d’être posée et qu’on ne peut absolument pas présupposer ni préfigurer de réponse) et c’est : que voulons-nous faire en tant que nous constituons, ensemble, l’UniverCité ? Et plus encore : qu’est-ce que cela nous permet d’imaginer, d’inventer, et qui ne préexistait pas comme alternative disponible avant notre mise en commun ? Les questions plus ponctuelles d’apprentissage (savoir comment retenir telle affaire ou comment mieux organiser telle autre) ne sont pas discréditées, bien sûr, mais mises en perspective : il s’agit de se demander, en surplomb, pourquoi (pour quoi) nous sommes ensemble à y réfléchir. Dès lors, les objets de la mallette n’ont pas pour fonction de faciliter les apprentissages, du moins pas de manière directe : ils doivent intriguer suffisamment pour conduire à se demander ce que nous faisons là - et séduire suffisamment pour que nous ayons envie de trouver de bonnes raisons ! »

Voici quelques aperçus de cette mallette conçue avec l’ensemble de l’équipe Agilabil, et fabriquée plus particulièrement par Margaux Ribeaucourt et Hyacinthe Lesecq.

L’aventure est racontée collectivement, et plus spécifiquement mise en forme par Emma Tricard et Pierre Tandille dans une publication « dont vous êtes l’héroïne (ou le héros) » disponible ici.

Difficile de dire la joie que j’ai éprouvée en découvrant, dans le mémoire de recherche-création de Cynthia Montier10, l’existence d’une autre mallette élaborée dans un esprit tout proche : The Pedagogical Impulse. Depuis, je suis en contact avec sa principale instigatrice, Stephanie Springgay, Associate Professor de l’University of Toronto, au Canada. Instant Class Kit se présente sous la forme d’une boite contenant une exposition pop-up composée de fanzines, de partitions, de jeux, et d’autres œuvres et artefacts réalisés par une multitude d’artistes-éducateurs d’Amérique du Nord. L’enjeu est de mobiliser un art socialement engagé comme forme pédagogique. L’un des onglets de présentation renvoie à ce site qui présente différents Fluxkits.

Relisant ce passage pour me confirmer son accord, Cynthia Montier m’offre un nouveau rebond en me faisant découvrir le travail de Jacques Rivet, Entre-deux et notamment « Tool box » qui

« propose des œuvres ponctuelles (éphémères et renouvelables) à réaliser, à répéter, à disséminer, qui vont s’infiltrer dans les lieux publics et se frotter à une société en mouvement. TOOL BOX veut contribuer à la formation d’un spectateur moins exclusif, plus complexe et moins compartimenté : amateur d’art d’un côté, citoyen de l’autre. Son but : unir ces deux aspects, artistique et politique, en une personne consciente, présente au monde. »

Tandis que le « tournant curatorial » envisage volontiers les musées (aussi) comme des espaces pédagogiques, ces différentes mallettes proposent de considérer en miroir la pédagogie, ou l’apprentissage, comme une forme de création. La question peut se poser dans les termes formulés par Marie Preston et Gwenola Wagon pour le cycle de conférences qu’elles ont orchestré aux Laboratoires d’Aubervilliers en 2015 : « Comment faire d’une classe une œuvre d’art ? ».

Souvenirs de Montpellier : apprendre, c’est créer

Depuis décembre 2019, j’interviens au Barricade de Montpellier pour des « cours de français langue étrangère » qui se muent en « ateliers en français au pluriel » à mesure que nous (un « nous » résolument hétérogène, sans papiers ou de papiers dont la précarité est le seul dénominateur commun) détricotons ce que nous pensions savoir de « la langue » et de la relation enseignant·e/enseigné·e.

Dans l’aventure, j’ai eu l’occasion de me rapprocher d’un autre lieu formidable, lui aussi situé à Montpellier : La Boutique d’écriture. L’équipe, sous la direction de Line Colson, envisage l’apprentissage du français comme un processus de création. L’idée est aussi simple que brillante : apprendre, c’est créer. Quelles formes pourraient prendre des manuels qui ne seraient pas indexés sur la seule norme du « bon français » afin de la reconduire, qui ne véhiculeraient pas des représentations stéréotypées des identités plus ou moins implicitement attribuées aux unes et aux autres, qui ne chercheraient pas à standardiser des manières de faire, de penser, de vivre ? Pourrait-on inventer un partage de « la langue » qui soit une expérience permanente, un creuset sans fin où chercher ensemble quoi et comment faire (en) commun ?

Serait-il plus approprié de penser en termes d’« anti-manuel », comme le proposent Claude Duneton et Jean-Pierre Pagliano avec leur Anti-manuel de Français, Seuil, 1978 ?

Ou bien c’est, décidément, le signe de revenir aux mind-openers et autres Fluxkits !

Finalement, quand même, je retrouve Filliou !

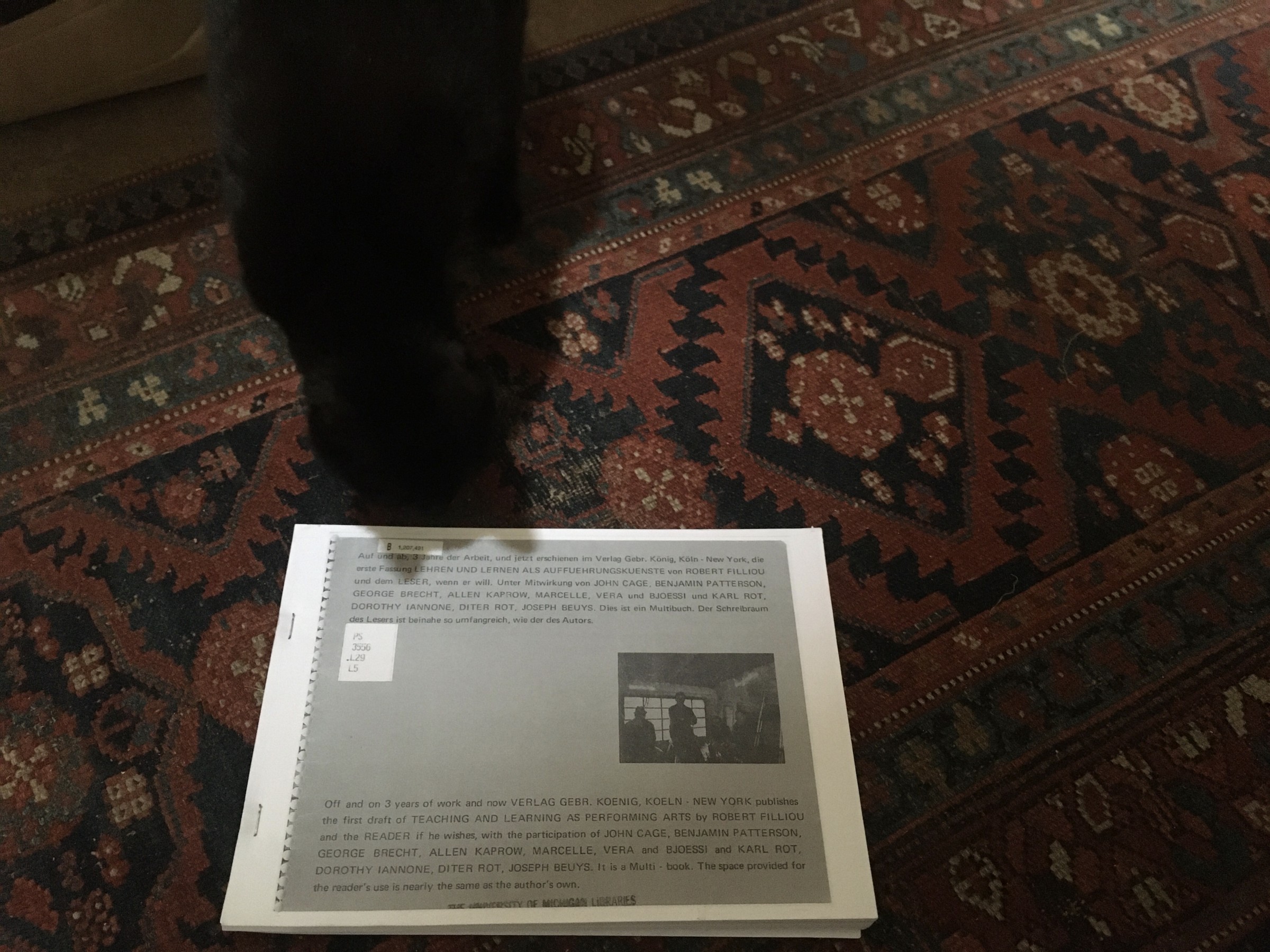

Parvenue à rentrer dans la maison où est (encore pour quelques temps encore, peut-être) installée ma bibliothèque, je retrouve la copie que j’ai pu faire faire de l’ouvrage (épuisé) de Filliou, alors que j’étais à Montréal (l’exemplaire est celui de l’Université du Michigan, dont le tampon est photocopié sur la première de couverture).

« I hope I will not be read only by artists. Non-artists will know that what I’m advocating exists already, somehow, somewhere. Realizing the existence as a phenomenon, giving it a name, is not all. Living it is more important.

[…] Mind-opening goes on every day of your life. Here are some private mind-openers I owe mainly to this period of “juerga” (but partly before and after).

[…] You may want to note in regard some mind-openers from your daily experience. Later on, we might combine them all in a “Collection of Mind-Openers”, if you wish11. »

Au plaisir de retrouver ce passage (et ma bibliothèque, et la petite Panthère si féline !) se mêle l’étonnement de constater l’écart entre ce dont il était question et ce que je me suis inventé de mon côté. Dans le « kit de désapprentissage de la langue », je voulais que les « mind openers » soient des objets. Sans doute serait-il intéressant, et peut-être même important, qu’il s’agisse aussi de phrases, qui pourraient servir d’antidote aux énoncés formolisés ou fabriqués de toutes pièces des grammaires. Voici une collection de phrases ou de répliques qui, personnellement, me servent souvent d’antidotes – peut-être y trouverez-vous manière à raisonnances :

Victor Cousin : « La décadence de la langue française a commencé en 1789 ! » Victor Hugo : « À quelle heure, s’il vous plaît ? »12

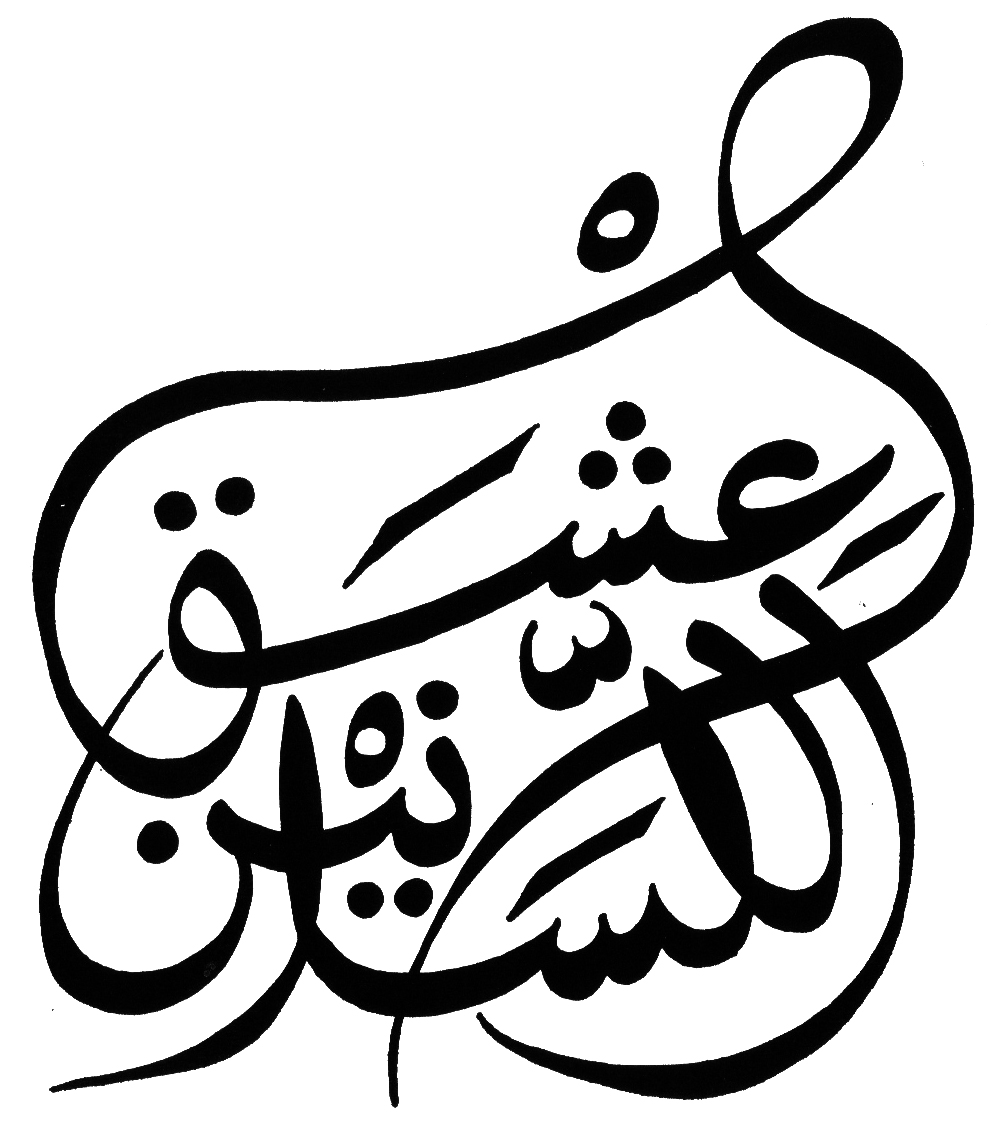

« Voyez-vous, je parle toutes les langues, mais en yiddish. »13

« Je parle toutes les langues, mais en arabe. »14

« Je n’ai qu’une langue, or ce n’est pas la mienne. »15

« On peut ne pas parler d’autre langue que la sienne. C’est plutôt la manière de parler sa propre langue, de la parler fermée ou ouverte. »16

« Une langue n’existe pas. Sans le discours ».17

« Il n’y a pas de Langue saussurienne une et indivisible, il n’y a que des variétés diatopiques (les dialectes), diastratiques (les sociolectes), diaphasiques (les registres) et diachroniques (les états de langue). »18

« L’écrivain français écrit français. Nous, nous écrivons en français. »19

« C’est ce que j’appelle traduire du français en français, en un passage silencieux de la langue étrangère à celle-ci. »20